Миелиновая оболочка функции. Миелиновая оболочка нервного волокна: функции, восстановление.

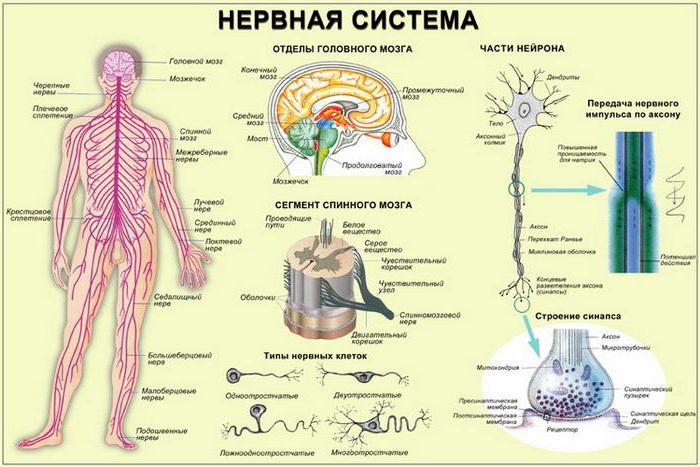

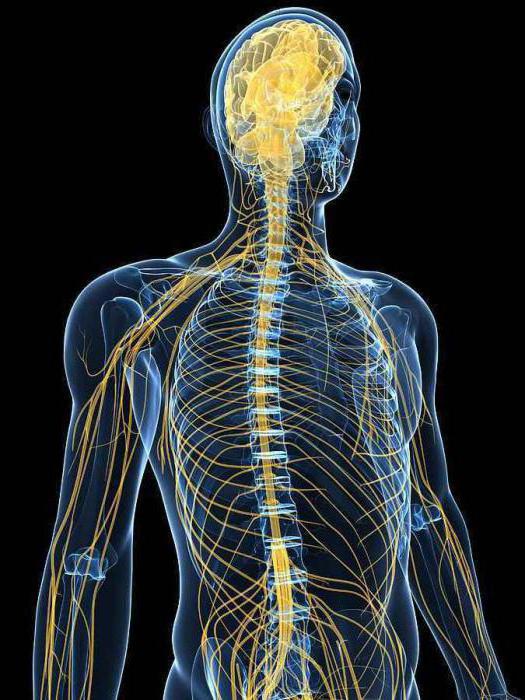

Нервная система человека и позвоночных животных имеет единый план строения и представлена центральной частью - головным и спинным мозгом, а также периферическим отделом - отходящими от центральных органов нервами, представляющими собой отростки нервных клеток - нейронов.

Особенности нейроглиальных клеток

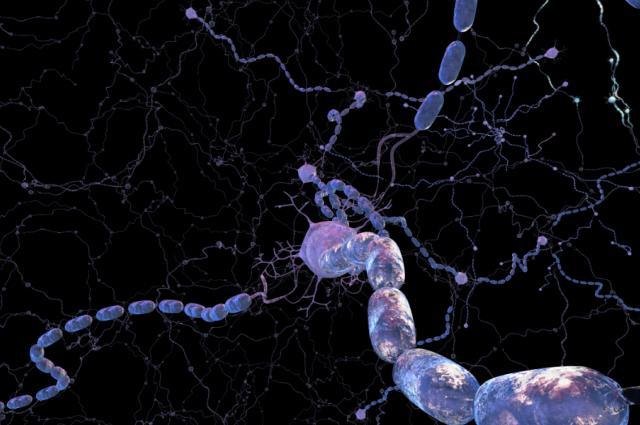

Как мы уже говорили, миелиновая оболочка дендритов и аксонов образована специальными структурами, характеризующимися низкой степенью проницаемости для ионов натрия и кальция, а потому имеющих только потенциалы покоя (они не могут проводить нервные импульсы и выполняют электроизоляционные функции).

Данные структуры называются К ним относятся:

- олигодендроциты;

- волокнистые астроциты;

- клетки эпендимы;

- плазматические астроциты.

Все они формируются из наружного слоя зародыша - эктодермы и имеют общее название - макроглия. Глия симпатических, парасимпатических и соматических нервов представлена шванновскими клетками (нейролеммоцитами).

Строение и функции олигодендроцитов

Они входят в состав центральной нервной системы и являются клетками макроглии. Так как миелин - это белково-липидная структура, она способствует увеличению скорости проведения возбуждения. Сами клетки образуют электроизолирующий слой нервных окончаний в головном и спинном мозге, формируясь уже в период внутриутробного развития. Их отростки обворачивают в складки своей наружной плазмалеммы нейроны, а также дендриты и аксоны. Получается, что миелин - это основной электроизолирующий материал, разграничивающий нервные отростки смешанных нервов.

Шванновские клетки и их особенности

Миелиновая оболочка нервов периферической системы образована нейролеммоцитами (шванновскими клетками). Их отличительная особенность состоит в том, что они способны образовывать защитную оболочку только одного аксона, и не могут формировать отростки, как это присуще олигодендроцитам.

Между шванновскими клетками на расстоянии 1-2 мм располагаются участки, лишённые миелина, так называемые перехваты Ранвье. По ним скачкообразно происходит проведение электрических импульсов в пределах аксона.

Леммоциты способны к репарации нервных волокон, а также выполняют трофическую функцию. В результате генетических аббераций клетки оболочки леммоцитов начинают неконтролируемое митотическое деление и рост, вследствие чего в различных отделах нервной системы развиваются опухоли - шванномы (невриномы).

Роль микроглии в разрушении миелиновой структуры

Микроглия представляет собой макрофаги, способные к фагоцитозу и умеющие распознавать различные патогенные частицы - антигены. Благодаря мембранным рецепторам эти глиальные клетки вырабатывают ферменты - протеазы, а также цитокины, например, интерлейкин 1. Он является медиатором воспалительного процесса и иммунитета.

Миелиновая оболочка, функции которой заключаются в изолировании осевого цилиндра и улучшении проведения нервного импульса, может повреждаться интерлейкином. В результате этого, нерв «оголяется» и скорость проведения возбуждения резко снижается.

Более того, цитокины, активируя рецепторы, провоцируют избыточный транспорт ионов кальция в тело нейрона. Протеазы и фосфолипазы начинают расщеплять органеллы и отростки нервных клеток, что приводит к апоптозу - гибели данной структуры.

Она разрушается, распадаясь на частицы, которые и пожирают макрофаги. Это явление называется эксайтотоксичностью. Оно вызывает дегенерацию нейронов и их окончаний, приводя к таким заболеваниям, как болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.

Мякотные нервные волокна

Если отростки нейронов - дендриты и аксоны, покрывает миелиновая оболочка, то они называются мякотными и иннервируют скелетную мускулатуру, входя в соматический отдел периферической нервной системы. Немиелинизированные волокна образуют и иннервируют внутренние органы.

Мякотные отростки имеют больший диаметр, чем безмякотные, и формируются следующим образом: аксоны прогибают плазматическую мембрану клеток глии и формируют линейные мезаксоны. Затем они удлиняются и шванновские клетки многократно обворачиваются вокруг аксона, образуя концентрические слои. Цитоплазма и ядро леммоцита перемещаются в область наружного слоя, который называется неврилеммой или шванновской оболочкой.

Внутренний слой леммоцита состоит из слоистого мезоксона и называется миелиновой оболочкой. Толщина её в различных участках нерва неодинакова.

Как восстановить миелиновую оболочку

Рассматривая роль микроглии в процессе демиелинизации нервов, мы установили, что под действием макрофагов и нейромедиаторов (например, интерлейкинов) происходит разрушение миелина, что в свою очередь приводит к ухудшению питания нейронов и нарушению передачи нервных импульсов по аксонам.

Данная патология провоцирует возникновение нейродегенеративных явлений: ухудшение прежде всего памяти и мышления, появление нарушения координации движений тела и тонкой моторики.

В итоге возможна полная инвалидизация больного, которая возникает в результате аутоиммунных заболеваний. Поэтому вопрос о том, как восстановить миелин, в настоящее время стоит особенно остро. К таким способам относится прежде всего сбалансированная белково-липидная диета, правильный образ жизни, отсутствие вредных привычек. В тяжелых случаях заболеваний применяют медикаментозное лечение, восстанавливающее количество зрелых глиальных клеток - олигодендроцитов.

Владельцы патента RU 2355413:

Изобретение относится к медицине и фармакологии и представляет собой средство для лечения демиелинизирующих заболеваний нервной системы, содержащее стефаглабрина сульфат, который способствует восстановлению миелиновой оболочки нервного волокна, применение его и способ лечения. Изобретение обеспечивает повышение эффективности лечебного действия средства, возможность применения его в низких дозах, уменьшение числа побочных эффектов, ускорение и повышение эффективности лечения демиелинизирующих заболеваний нервной системы. 3 н. и 2 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области фармакологии и касается фармацевтических средств, используемых при лечении неврологических заболеваний, в частности демиелинизирующих заболеваний нервной системы, и может быть использовано при лечении деструктивных и дегенеративно-дистрофических заболеваний, например, таких как острые и хронические полирадикулоневропатии, полиневропатии с блоком проведения дисметаболических и токсических невропатий, невропатий и невралгий черепно-мозговых нервов, туннельных невропатий и т.п.

Основными функциональными элементами нервной системы являются нервные клетки или нейроны, составляющие 10-15% общего числа клеточных элементов в нервной системе. Остальную, большую ее часть ее занимают клетки нейроглии.

Функция нейронов заключается в восприятии сигналов от рецепторов или других нервных клеток, хранении и переработке информации и передаче нервных импульсов к другим клеткам - нервным, мышечным или секреторным. Составляющие основную массу нервной ткани глиальные элементы выполняют вспомогательные функции и заполняют почти все пространство между нейронами. Анатомически среди них различают клетки нейроглии в мозге (олигодендроциты и астроциты) и шванновские клетки в периферической нервной системе. Олигодендроциты и шванновские клетки формируют вокруг аксонов (отростков нервной клетки) миелиновые оболочки.

Миелин - особый вид клеточной мембраны, окружающей отростки нервных клеток, в основном аксоны, в центральной и периферической нервной системах. По химическому составу миелин - это липопротеидная мембрана, состоящая из биомолекулярного липидного слоя, расположенного между мономолекулярными слоями белков, спирально закрученная вокруг интернодального сегмента нервного волокна. Основные функции миелина: метаболическая изоляция и ускорение проведения нервного импульса, а также опорная и барьерная функции.

Заболевания, одним из основных проявлений которых является деструкция нервных волокон и разрушение миелина, в настоящее время являются одной из наиболее актуальных проблем клинической медицины, преимущественно неврологии. В последние годы наблюдается отчетливое увеличение числа случаев заболеваний, сопровождающихся повреждением миелина.

Разрушение миелина может быть связано с биохимическими дефектами его строения, которые, как правило, являются генетически детерминированными или обусловленными повреждением нормально синтезированного миелина под влиянием различных воздействий.

Разрушение миелина является универсальным механизмом реакции нервной ткани на ее повреждение. Нервные болезни, связанные с деструкцией миелина, можно разделить на две основные группы - миелинопатии и миелинокластии. Большинство миелинопатий связано с наследственными заболеваниями, приводящими к генетически обсловленным биохимическим дефектам строения миелина. В основе миелинокластических заболеваний лежит разрушение нормально синтезированного миелина под влиянием различных воздействий, как внешних, так и внутренних. Подразделение рассматриваемых заболеваний на эти две группы весьма условно, так как первые клинические проявления миелинопатий могут быть связаны с воздействием различных внешних факторов, а миелинокластии вероятнее всего развиваются у предрасположенных лиц.

Примером наследственных миелинопатий могут служить адренолейкодистрофии (АЛД), которые связаны с недостаточностью функции коры надпочечников и характеризуются активной диффузной демиелинизацией различных отделов как центральной, так и периферической нервной системы.

Основной метаболический дефект при этом заболевании - увеличение содержания в тканях насыщенных жирных кислот с длинной цепью (особенно С-26), что приводит к грубым нарушениям структуры и функций миелина. Клинические проявления: нарастающая слабость в ногах, нарушение чувствительности по полиневротическому типу ("носки" и "перчатки"), нарушения координации. Эффективного специфического лечения АЛД в настоящее время не существует, поэтому проводится симптоматическая терапия.

Описана поздняя форма суданофильной лейкодистрофии Пелицеуса-Мерцбахера с началом заболевания на втором десятилетии жизни. Выраженное демиелинизирующее поражение головного мозга у этих больных сопровождается снижением содержания эфиров холестерина. У этих больных прогрессивно нарастают нарушения координации, спастические парезы, интеллектуальные нарушения.

Группа лейкодистрофии характеризуется демиелинизацией с диффузной волокнистой дегенерацией белого вещества головного мозга и образованием в ткани мозга глобоидных клеток. Среди них особого интереса заслуживает болезнь Александера - редкое заболевание, преимущественно наследуемое по аутосомно-рецессивному типу. Эта дисмиелинопатия характеризуется тем, что в миелине вместо галактолипидов и цереброзидов накапливаются глюколипиды. Для нее характерны постепенно нарастающие спастические параличи, снижение остроты зрения и деменция, эпилептический синдром, гидроцефалия.

К группе глобоидо-клеточных лейкодистрофий относятся и такие редкие заболевания, как болезнь Краббе и болезнь Канавана. Эти заболевания редко развиваются во взрослом возрасте. Клинически они характеризуются прогрессирующим поражением миелина разных отделов ЦНС с развитием парезов, нарушений координации, деменции, слепоты, эпилептическим синдромом.

Среди миелинокластических заболеваний особого внимания заслуживают вирусные инфекции, в патогенезе которых важную роль играет разрушение миелина. Это в первую очередь нейроСПИД, вызываемый вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и связанные с ним поражения нервной системы, а также тропический спинальный парапарез (ТСП), вызываемый ретровирусом HTLV-I.

Патогенез первичного поражения ЦНС при указанных вирусных заболеваниях связан с непосредственным нейротоксическим воздействием вирусов, а также с патологическим действием цитотоксических Т-клеток, антител и нейротоксических веществ, вырабатываемых инфицированными иммуноцитами. Прямое поражение мозга при ВИЧ-инфекции приводит к развитию подострого энцефалита с участками демиелинизации.

Лечение всех вирусных инфекций основано на использовании противовирусных препаратов, останавливающих размножение вируса в инфицированных клетках.

У лиц с кахексией, страдающих хроническим алкоголизмом, тяжелыми хроническими заболеваниями печени и почек, при диабетическом кетоацидозе, во время проведения реанимационных мероприятий может развиваться тяжелое демиелинизирующее заболевание - острый или подострый центральный понтийный и/или экстрапонтийный миелинолиз. При этом заболевании симметричные билатеральные очаги демиелинизации образуются в подкорковых узлах и стволе головного мозга. Предполагается, что основой этого процесса является нарушение баланса электролитов, в первую очередь ионов Na. Особенно высок риск развития миелинолиза при быстрой коррекции гипонатрийемии. Клинически этот синдром может проявляться как минимальными неврологическими симптомами, так и тяжелыми альтернирующими синдромами и развитием комы. Заболевание обычно через несколько недель заканчивается смертью, но в ряде случаев массивные дозы кортикостероидов предотвращают летальный исход.

После химио- и лучевой терапии может развиваться токсическая лейкоэнцефалопатия с очаговой демиелинизацией в сочетании с мультифокальным некрозом. Возможно развитие острых, ранних отсроченных и поздних демиелинизирующих процессов. Последние начинаются через несколько месяцев или лет после облучения и характеризуются тяжелым течением с полиморфной очаговой неврологической симптоматикой. В патогенезе этих заболеваний существенное значение имеют аутоиммунные реакции на антигены миелина, повреждение олигодендроцитов и, следовательно, нарушение процессов ремиелинизации. Токсическое повреждение миелина может наблюдаться также при порфирии, гипотиреозе, интоксикациях ртутью, свинцом, СО, цианидами, при всех видах кахексии, передозировке антиконвульсантов, изониазида, актиномицина, при героиновой и морфиновой наркоманиях.

Особого внимания заслуживает ряд миелинокластических заболеваний, которые могут рассматриваться как особые варианты рассеянного склероза.

Концентрический склероз, или болезнь Балло, является неуклонно прогрессирующим демиелинизирующим заболеванием лиц молодого возраста. При этом заболевании образуются большие очаги демиелинизации преимущественно в белом веществе лобных долей, иногда с вовлечением серого вещества. Очаги состоят из чередующихся областей полной и частичной демиелинизации с выраженным ранним поражением олигодендроцитов.

Следует отметить, что очаги демиелинизации в ЦНС довольно часто выявляются у больных с системной красной волчанкой, первичным синдромом Шегрена с васкулитами различного генеза и другими системными аутоиммунными заболеваниями. Разрушение миелина и развитие аутоиммунных реакций на его компоненты наблюдается при многих сосудистых и паранеопластических процессах в ЦНС (Е.И.Гусев, А.Н.Бойко. Демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы, Consilium-Medicum, Том 2, N2, 2000).

Лечение, направленное на замедление или остановку прогрессирования заболеваний, сопровождающихся демиелинизацией, в основном основано на представлениях о них как аутоиммунных заболеваниях. Аутоиммунный процесс сопровождается появлением миелинотоксических антител и Т-лимфоцитов-киллеров, разрушающих шванновские клетки и миелин. Для коррекции иммунной системы применяют иммуносупрессоры, снижающие активность иммунной системы, и иммуномодуляторы, изменяющие соотношение компонентов иммунной системы. Иммуносупрессия и иммуномодуляция направлены на разрушение, удаление или изменение функции лимфоцитов, способных повреждать миелин.

Среди методов, влияющих на аутоиммунные механизмы заболевания, предпочтение отдается плазмаферезу, внутривенному введению человеческого IgG и применению кортикостероидов (Невропатии. Под редакцией Н.М.Жулева, Санкт-Петербург, 2005 г.).

Однако плазмаферез может быть осуществлен только в больничных условиях, и его применение у пациентов, сохранивших способность к самостоятельному перемещению, не всегда является оправданным.

Противопоказаниями для назначения IgG являются наличие анафилактических реакций, сердечная и почечная недостаточность. Осложнения отмечаются примерно у 10% пациентов.

При назначении кортикостероидной терапии учитывается наличие общеизвестных противопоказаний (язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, высокая артериальная гипертензия, диабет и др.), и должны применяться средства, предупреждающие развитие наиболее частых осложнений (препараты калия, аскорбиновая кислота, рутин и т.п.).

В литературе содержится упоминание о препарате неинтерфероновой природы - копаксоне (Сорахопе-Теуа) (международное название - глатирамера ацетат). Копаксон является уксусно-кислой солью синтетических полипептидов, образованных 4 природными аминокислотами: L-глутаминовой кислотой, L-аланином, L-тирозином и L-лизином и по химическому строению имеет элементы сходства с основным белком миелина. Относится к классу иммуномодуляторов и обладает способностью блокировать миелин-специфические аутоиммунные реакции, лежащие в основе разрушения миелиновой оболочки нервных волокон при рассеянном склерозе. Однако при клиническом применении препарата отмечены многочисленные побочные реакции (абсцессы и гематомы в месте введения, повышение артериального давления, спленомегалия, аллергические реакции, апафилаксия, артриты, головная боль, депрессия, судороги, бронхоспазм, импотенция, аменорея, гематурия и др.) (Хохлов А.П., Савченко Ю.Н. «Миелинопатии и демиелинизирующие заболевания», М., 1991 г.).

По данным литературы, известно применение препаратов из лекарственных растений, которые предупреждают развитие демиелинизации нейронов - это различные препараты подорожника, топинамбура, цикория, одуванчика, спорыша, пырея, тыквы, бессмертника, подорожника; полифитохол, полиспонин, сибектан, хитохол, хитолен, сирепар, тыквеол, тыквейнол, розоптин (Корсун В.Ф., Корсун Е.В. Лекарственные растения в лечении рассеянного склероза: Методическое пособие. - М.: «ИНФИТ». -2004).

Известен стефаглабрин сульфат (Stphaglabrini sulfas) - сульфат алкалоида стефарина, выделенного из клубней с корнями стефании гладкой - (Stephania glabra (Rob) Miers, сем. луносемянниковых (Menispermaceae)) многолетнего тропического травянистого растения семейства мениспермовых. Произрастает в субтропических и тропических горных районах Южного Китая, Японии, Бирмы, Вьетнама, Индии. В СССР были предприняты попытки интродукции данного растения в субтропиках Закавказья, однако они успеха не имели. Основная масса сырья импортируется из Индии. Известен также способ получения стефаглабрина из растительного сырья (авторское свидетельство СССР №315387, 1963 г.).

Известно получение линии Stephania glabra в суспензионной культуре, с высоким уровнем синтеза алкалоида стефарина. Культура in vitro Stephania glabra была получена в Институте лекарственных растений (ВИЛАР). Разработка системы селекции in vitro проводилась в ИФРе.

Лекарственный препарат стефаглабрина сульфат - сернокислая соль алкалоида стефарина - (C 18 H 19 O 3 N 2) 2 ·H 2 SO 4 относится к производным проапорфина.

Представляет собой белый кристаллический порошок с температурой плавления 245-246°С (в вакууме), хорошо растворимый в воде и водном спирте. Стефаглабрин сульфат угнетает активность истинной и ложной холинэстеразы, оказывает тонизирующее действие на гладкую мускулатуру и снижает артериальное давление. Малотоксичен.

Ранее было разрешено использование стефаглабрина сульфата в медицинской практике в качестве антихолиноэстеразного средства (авторское свидетельство СССР №315388, 1963 г.).

Дальнейшие исследования авторов показали, что стефаглабрин сульфат обладает специфической ингибирующей активностью на развитие соединительной ткани, предотвращая образование рубца при повреждении нерва, и может быть применен в качестве средства для лечения травматических и послеоперационных повреждений периферической нервной системы (патент СССР №1713151, 1985 г.).

Неожиданным, подтвержденным в экспериментах, оказалось выявленное авторами свойство стефаглабрина сульфата стимулировать рост шванновских клеток и последующее образование миелина, по-видимому, под влиянием нейроростовых факторов, образующихся под действием препарата, что способствует восстановлению миелиновой оболочки нервного волокна и, таким образом, восстановлению его функционального состояния, нарушенного в результате поражения нервной системы (аксональной дегенерации, аутоиммунной сегментарной демиелинизации и первичной сегментарной демиелинизации).

Ни в одном из известных авторам источников нет упоминания о свойстве стефаглабрина сульфата восстанавливать поврежденную миелиновую оболочку нервного волокна.

Задачей настоящего изобретения является создание эффективного и с минимальными побочными эффектами фармацевтического средства для лечения деструктивных и демиелинизирующих заболеваний нервной системы, выявление нового применения стефаглабрина сульфата и создание способа лечения деструктивных и демиелинизирующих заболеваний нервной системы.

Для решения этой задачи авторами предложено фармацевтическое средство для лечения деструктивных и демиелинизирующих заболеваний нервной системы, содержащее стефаглабрин сульфат в качестве средства, способствующего восстановлению миелиновой оболочки нервного волокна, при этом содержание стефаглабрина сульфата в нем составляет от 0,2 до 1,0%; применение стефаглабрина сульфата при лечении деструктивных и демиелинизирующих заболеваний нервной системы в качестве средства, способствующего восстановлению миелиновой оболочки нервного волокна, и способ лечения деструктивных и демиелинизирующих заболеваний нервной системы, включающий симптоматическую терапию и электрофизиологические процедуры, при этом пациенту дополнительно назначают стефаглабрин сульфат в качестве ремиелинизирующего средства. Стефаглабрин сульфат вводят пациенту парентерально по 2-8 мл 0,25% раствора 2 раза в день. Курс лечения 20 дней.

Технический результат предложенной совокупности объектов заключается в высокой эффективности лечебного действия препарата при использовании его в низких дозах, уменьшении числа нежелательных побочных эффектов, а также в ускорении и повышении эффективности лечения деструктивных и демиелинизирующих заболеваний нервной системы.

В экспериментах на крысах было установлено, что под влиянием стефаглабрина сульфата в диапазоне наиболее оптимальных доз от 0,1 и до 1,0 мг/кг рано начинается миелинизация дегенерирующих нервов, идет значительно быстрее и полнее, заканчивается в более ранние сроки по сравнению с животными, не получавшими препарат.

К 60-80 суткам у леченных стефаглабрином сульфатом крыс большинство нервных волокон в периферических концах нервов имело миелиновое покрытие и нормальное гистологическое строение. Проведенные электрофизиологические исследования показали полное восстановление скорости проведения импульса по нерву.

В то время как у контрольных животных, не получавших лечение стефаглабрином сульфатом, миелинизация нервных волокон проходила медленно и полностью не завершалась даже к 100-120 суткам.

Следующие примеры поясняют сущность изобретения, не ограничивая его.

Применение стефаглабрина сульфата внутримышечно по 2,0 мл 0,25% раствора 2 раза в сутки в течение 2-3 недель было эффективным при лечении больных миелопатией с элементами бокового амиотрофического синдрома. При этом отмечалось исчезновение фибрилляций, уменьшение выраженности амиотрофий и поликинетичности проприоцептивных рефлексов, нарастание мышечной силы в руках.

Препарат был эффективен у больных цереброспинальной формой рассеянного склероза с тетрапарезом, мозжечково-атактическим синдромом и тазовыми расстройствами.

Препарт применяли у 37 больных сирингомиелией. Положительный эффект отмечен у 28 больных: уменьшилась интенсивность болей вплоть до их исчезновения к 10-14 дню применения препарата, восстанавливалась чувствительность на лице с появлением корнеальных рефлексов, ликвидировались расстройства глотания, а также отмечалось восстановление чувствительности (болевая и температурная) на туловище и конечностях.

Наилучший терапевтический эффект отмечен в группе больных, которым стефаглабрин сульфат вводили внутримышечно по 2 мл 2 раза в день (на курс 100-200 ампул). Наряду с применением препарата всем больным назначали массаж, лечебную физкультуру, ионизацию позвоночника с калия иодидом, витамины В 1 , В 12 . Следует отметить, что через 2-3 недели после начала лечения снижались границы чувствительных нарушений. Особого внимания заслуживает восстановление нарушенных функций у больных с начальными явлениями сирингобульбии. У ряда больных наблюдалось уменьшение интенсивности (вплоть до исчезновения) болей симпаталгического характера, которое наступало на 10-12 день применения препарата.

Положительный терапевтический эффект был отмечен при применении стефаглабрина сульфата у 14 больных с тяжелым боковым амиотрофическим склерозом. В результате лечения у 12 больных отмечены нарастание силы в конечностях, уменьшение расстройства бульбарных функций - глотания и дыхания.

Так, у одного больного боковым амиотрофическим склерозом, сопровождающимся афонией, дисфагией, после инъекций стефаглабрина сульфата по 2 мл 2 раза в день в течение 10 дней заметно улучшилось глотание.

У другого больного восстановилось нарушенное дыхание, которое не поддавалось лечению другими препаратами.

1. Фармацевтическое средство для лечения демиелинизирующих заболеваний нервной системы, характеризующееся тем, что оно содержит стефаглабрина сульфат, способствующий восстановлению миелиновой оболочки нервного волокна.

2. Фармацевтическое средство по п.1, характеризующееся тем, что содержание стефаглабрина сульфата в нем составляет от 0,2 до 1,0%.

3. Применение стефаглабрина сульфата для получения средства, способствующего восстановлению миелиновой оболочки нервного волокна.

4. Способ лечения демиелинизирующих заболеваний нервной системы, включающий симптоматическую терапию и электрофизиологические процедуры, отличающийся тем, что пациенту дополнительно вводят 0,25%-ный раствор стефаглабрина сульфата парентерально.

Изобретение относится к новым соединениям формулы I в которой R1 означает Н, CN, галоген, -COR2, -S(O)xR2 , С1-С12алкил, С2-С12 алкенил, С3-С8циклоалкил, арильную группу, гетероарильную группу, которая означает 5- или 6-членную ароматическую моно- или бициклическую гетероциклическую группу, имеющую 1-2 гетероатома, выбранных из N или S, С 3-С8циклоалкил-(С1-С3)алкил или группу арил-(С1-С3)алкил; группы алкил, алкенил, циклоалкил, арил и гетероарил могут быть необязательно замещенными галогеном, C1-С6алкилом, группой -COR2; R2 означает -N(R3,R 3"), C1-С6алкил, С3 -С8циклоалкил, арил, гетероарил, который означает 5- или 6-членную ароматическую моно- или бициклическую гетероциклическую группу, имеющую 1-2 гетероатома, выбранных из N, С3 -С8циклоалкил-(С1-С3)алкил или арил-(С1-С3)алкил; C1-С 6алкил, С3-С8циклоалкил, арил, гетероарил могут быть необязательно замещенными галогеном, C1 -С6алкилом; R3 и R3" независимо друг от друга означают водород или (С1-С3)алкил; x означает 0, 1 или 2; а также к их сложным эфирам, гидролизуемым в физиологических условиях, и к их фармацевтически приемлемым солям.

Изобретение относится к новым соединениям общей формулы (I) или к их фармацевтически приемлемым солям или к сольватам, где m равно от 0 до 3, Х означает N, Y означает -SO2-, каждый R1 независимо означает галоген, С1-С12алкил, галоген(С1-С 12)алкил, гидрокси(С1-С6)алкил, R 2 означает арил или гетероарил, который представляет собой моноциклический радикал, содержащий от 5 до 12 атомов в цикле, включающий один, два или три гетероатома азота в цикле, необязательно замещенные галогеном или циано, каждый R3 и R 4 независимо означает С1-С12алкил или R3 и R4 вместе с атомом углерода, к которому они присоединены, образуют циклическую группу, содержащую в цикле 3-6 атомов, и каждый из R5, R6, R7, R8 и R9 означает водород.

Миелиновая оболочка помогает нервам передавать сигналы. Если она повреждена, возникают проблемы с памятью, нередко у человека появляются специфические движения и функциональные нарушения. Определенные аутоиммунные болезни и внешние химические факторы, вроде пестицидов в еде, способны повредить миелиновую оболочку. Но существует ряд способов, в том числе витамины и пища, которые помогут регенерировать данное покрытие нервов: вам потребуются особые минералы и жиры, предпочтительно полученные посредством грамотной питательной диеты. Тем более это требуется, если вы страдаете от болезни, вроде рассеянного склероза: обычно организм в состоянии восстановить поврежденную миелиновую оболочку при некоторой помощи с вашей стороны, но если проявился склероз, лечение может стать очень трудным. Итак, здесь перечислены средства, которые помогут поддержать восстановление и регенерацию миелиновой оболочки, а также предотвратить склероз.

Вам потребуются:

- фолиевая кислота;

- витамин B12;

- кислоты жирные незаменимые;

- витамин С;

- витамин D;

- зеленый чай;

- мартиния;

- белая ива;

- босвелия;

- оливковое масло;

- рыба;

- орехи;

- какао;

- авокадо;

- цельнозерновые;

- бобовые;

- шпинат.

1. Обеспечьте себе добавки к пище в виде фолиевой кислоты и витамина B12. Телу требуются два этих вещества, чтобы защищать нервную систему и грамотно «чинить» миелиновые оболочки. В исследовании, опубликованном в российском медицинском журнале «Врачебное дело» в 1990-х, ученые обнаружили, что пациенты, страдающие от рассеянного склероза, которых лечили фолиевой кислотой, показали значительное улучшение по симптоматике и в отношении восстановления миелина. И фолиевая кислота, и В12 способны и помочь предотвратить разрушение, и регенерировать повреждение миелина.

2. Снизьте уровень воспаления в организме, чтобы защитить миелиновые оболочки от повреждения. Анти-воспалительная терапия на текущий момент - оплот лечения рассеянного склероза и в дополнение к принятию предписанных медикаментов, пациенты так же могут опробовать пищевые и травяные анти-воспалительные средства. Среди натуральных средств отмечены кислоты жирные незаменимые, витамин С, витамин D, зеленый чай, мартиния, белая ива и босвелия.

3. Потребляйте кислоты жирные незаменимые ежедневно. Миелиновая оболочка в основном состоит из кислоты жирной незаменимой: олеиновой кислоты, омега-6, найденной в рыбе, оливках, курице, орехах и семенах. Плюс, кушайте глубоководную рыбу - это обеспечит вам хорошее количество кислот омега-3: для улучшения настроения, обучения, памяти и здоровья мозга в целом. Жирные кислоты омега-3 снижают воспаление в теле и помогают защитить миелиновые оболочки.

Жирные кислоты так же можно найти в льняном семени, рыбьем жире, лососе, авокадо, грецких орехах и фасоли.

4. Поддерживайте иммунную систему. Воспаление, которое вызывает повреждение миелиновых оболочек, вызвано иммунными клетками и аутоиммунными заболеваниями организма. Питательные вещества, которые помогут иммунитету, включают: витамин С, цинк, витамин А, витамин Д и комплекс витаминов В. В исследовании 2006 г., опубликованном в «Журнале Американской медицинской ассоциации» (The Journal of the American Medical Association), витамин D был назван как средство, значительно помогающее снизить риск демиелинизации и проявления рассеянного склероза.

5. Кушайте пищу с высоким содержанием холина (витамин D) и инозита (инозитола; B8). Данные аминокислоты критичны в отношении восстановления миелиновых оболочек. Холин вы найдете в яйцах, говядине, бобах и некоторых орехах. Он помогает предотвратить отложение жиров. Инозит поддерживает здоровье нервной системы, оказывая помощь в создании серотонина. Орехи, овощи и бананы содержат инозитол. Две аминокислоты объединяются, чтобы произвести лецитин, который уменьшает содержание «плохих» жиров в кровотоке. Ну а холестерин и подобные жиры известны своим свойством препятствовать восстановлению миелиновых оболочек.

6. Кушайте продукты, богатые витаминами группы В. Витамин В-1, так же называемый тиамин, и В-12 - физические компоненты миелиновой оболочки. В-1 ищем в рисе, шпинате, свинине. Витамин В-5 можно найти в йогурте и тунце. Цельное зерно и молочные продукты богаты всеми витаминами из В-группы, и их так же можно найти в цельнозерновом хлебе. Данные питательные вещества усиливают метаболизм, сжигающий жиры в организме, а так же они переносят кислород.

7. Вам необходима и пища, содержащая медь. Липиды могут быть созданы только с использованием зависящих от меди энзимов. Без этой помощи другие питательные вещества не смогут сделать свою работу. Медь найдена в чечевице, миндале, семенах тыквы, кунжуте и полусладком шоколаде. Печень и морепродукты так же могут содержать медь в более низких дозах. Сухие травы, вроде орегано и тимьяна - это простой способ добавить данный минерал в свою диету.

Дополнения и предупреждения:

Молоко, яйца и антациды способны вмешаться в усвоение меди;

В кулинарных рецептах поменяйте оливковое жидкое масло на твердое (такое тоже бывает!);

Если выпить слишком много витаминов группы В, они просто выйдут из организма, не причиняя ему вреда;

Передозировка медью может вызвать серьезные проблемы ума и тела. Так что естественное потребление данного минерала - оптимальный вариант;

Даже натуральные методики, вроде подбора пищи и прочего, должны курироваться медицинским представителем.

Сегодня каждый человек может пасть жертвой наркотической зависимости. Однако не стоит отчаиваться, если доверить решение проблемы опытным профессионалам, то есть все шансы на успешное излечение, подробнее . Пациентам современных клиник будет гарантирован индивидуальный подход, комбинированная программа, анонимность и после реабилитационное сопровождение. Боритесь с недугом до конца.

Миелин (в некоторых изданиях употребляется некорректная теперь форма миэлин ) - вещество, образующее миелиновую оболочку нервных волокон .

Миелиновая оболочка - электроизолирующая оболочка, покрывающая аксоны многих нейронов. Миелиновую оболочку образуют глиальные клетки : в периферической нервной системе - Шванновские клетки , в центральной нервной системе - олигодендроциты . Миелиновая оболочка формируется из плоского выроста тела глиальной клетки, многократно оборачивающего аксон подобно изоляционной ленте. Цитоплазма в выросте практически отсутствует, в результате чего миелиновая оболочка представляет собой, по сути, множество слоёв клеточной мембраны .

Миелин прерывается только в области перехватов Ранвье, которые встречаются через правильные промежутки длиной примерно 1 мм. В связи с тем, что ионные токи не могут проходить сквозь миелин, вход и выход ионов осуществляется лишь в области перехватов. Это ведёт к увеличению скорости проведения нервного импульса. Таким образом, по миелинизированным волокнам импульс проводится приблизительно в 5-10 раз быстрее, чем по немиелинизированным.

Из вышесказанного становится ясным, что миелин и миелиновая оболочка являются синонимами. Обычно термин миелин употребляется в биохимии, вообще при упоминании его молекулярной организации, а миелиновая оболочка - в морфологии и физиологии.

Химический состав и структура миелина, произведённого разными типами глиальных клеток, различны. Цвет миелинизированных нейронов - белый, отсюда название «белого вещества» мозга.

Приблизительно на 70-75 % миелин состоит из липидов , на 25-30 % - из белков . Такое высокое содержание липидов отличает миелин от других биологических мембран.

Склерозы , аутоиммунные заболевания, связанные с разрушением миелиновой оболочки аксонов в некоторых нервах, приводит к нарушению координации и равновесия.

Молекулярная организация миелина

Уникальной особенностью миелина является его формирование в результате спирального обвития отростков глиальных клеток вокруг аксонов, настолько плотного, что между двумя слоями мембраны практически не остается цитоплазмы. Миелин представляет собой эту двойную мембрану, то есть состоит из липидного бислоя и белков, связанных с ним.

Среди белков миелина выделяют так называемые внутренние и внешние белки. Внутренние интегрированы в мембрану, внешние расположены поверхностно, и поэтому связаны с ней слабее. Миелин также содержит гликопротеиды и гликолипиды.

Миелиновая оболочка

Миелин (в некоторых изданиях употребляется некорректная теперь форма миэлин ) - вещество, образующее миелиновую оболочку нервных волокон.

Миелиновая оболочка - электроизолирующая оболочка, покрывающая аксоны многих нейронов. Миелиновую оболочку образуют глиальные клетки: в периферической нервной системе - Шванновские клетки, в центральной нервной системе - олигодендроциты . Миелиновая оболочка формируется из плоского выроста тела глиальной клетки, многократно оборачивающего аксон подобно изоляционной ленте. Цитоплазма в выросте практически отсутствует, в результате чего миелиновая оболочка представляет собой, по сути, множество слоев клеточной мембраны. Промежутки между изолированными участками называются перехваты Ранвье.

Из вышесказанного становится ясным, что миелин и миелиновая оболочка являются синонимами. Обычно термин миелин употребляется в биохимии, вообще при упоминании его молекулярной организации, а миелиновая оболочка - в морфологии и физиологии.

Химический состав и структура миелина, произведенного разными типами глиальных клеток, различны. Цвет миелинизированных нейронов - белый, отсюда название «белого вещества» мозга.

Приблизительно на 70-75 % миелин состоит из липидов , на 25-30 % - из белков . Такое высокое содержание липидов отличает миелин от других биологических мембран.

Молекулярная организация миелина

Уникальной особенностью миелина является его формирование в результате спирального обвития отростков глиальных клеток вокруг аксонов, настолько плотного, что между двумя слоями мембраны практически не остается цитоплазмы. Миелин представляет собой эту двойную мембрану, то есть состоит из липидного бислоя и белков, связанных с ним.

Среди белков миелина выделяют так называемые внутренние и внешние белки. Внутренние интегрированы в мембрану, внешние расположены поверхностно, и поэтому связаны с ней слабее. Миелин также содержит гликопротеиды и гликолипиды.

Белки составляют 25 - 30 % массы сухого вещества миелиновой оболочки нейронов ЦНС млекопитающих. На долю липидов приходится приблизительно 70-75 % от сухой массы. В миелине спинного мозга процент содержания липидов выше, чем в миелине головного. Большую часть липидов составляют фосфолипиды (43 %), остальное - холестерол и галактолипиды в примерно равном соотношении.

Миелинизация аксонов

В образовании миелиновой оболочки и структуре миелина ЦНС и периферической нервной системы имеются отличия.

Миелинизация в ЦНС

Миелинизация в периферической НС

Обеспечивается Шванновскими клетками. Каждая Шванновская клетка формирует спиральные пластинки миелина и отвечает лишь за отдельный участок миелиновой оболочки отдельного аксона. Цитоплазма шванновской клетки остается только на внутренней и наружной поверхностях миелиновой оболочки. Между изолирующими клетками также остаются перехваты Ранвье, которые здесь уже, чем в ЦНС.

Так называемые «немиелинизированные» волокна все равно изолированы, но по несколько иной схеме. Несколько аксонов частично погружены в изолирующую клетку, которая не смыкается вокруг них до конца.

См. также

- Шванновские клетки

Ссылки

- "Основной белок миелина" - статья в периодике «Вопросы медицинской химии» № 6 2000

Wikimedia Foundation . 2010 .