Мрт или компьютерная диагностика. КТ или МРТ? Выбираем лучший метод диагностики

Многие пациенты задаются вопросом: что лучше – магнитно-резонансная или компьютерная томография? И этот вопрос изначально некорректен. Возможно, смущает то, что в обоих случаях присутствует слово «томография», но все же между этими двумя методами есть принципиальная разница. Слово «томография» означает, что и МРТ, и КТ позволяют рассмотреть органы послойно, в трёх плоскостях, что отличается от «плоских» рентгеновских снимков, которые позволяют рассмотреть органы несколько ограниченно.

Спиральная компьютерная томография или магнитно-резонансая томография?

Что у них общего и так ли уж принципиальны различия?

Объясняя простыми словами, компьютерная томография – это трехмерный рентген. КТ, как и рентген, относится к методам лучевой диагностики, и само собой оказывает на пациента лучевую нагрузку. Магнитно-резонансная томография (сокращенно МРТ) основана на колебаниях электромагнитного поля. Облучения пациента при МРТ не происходит, но существуют непреодолимые противопоказания к ее проведению: наличие кардиостимулятора, хирургических клипс на сосудах головного мозга и сердца. К тому же, результаты МРТ могут искажаться, если в исследуемой области тела пациента находится металлический предмет: это создаёт артефакты, которые врач может неверно истолковать.

Оба метода требуют долгого и неподвижного положения лежа, что особенно трудно сделать детям и пациентам с клаустрофобией. Компьютерный томограф для лиц с клаустрофобией предпочтительнее: он имеет более открытый контур, и позволяет проводить обследование пациентов, состояние которых требует постоянного контроля и аппаратной коррекции жизненно важных функций. Однако на сегодняшний день появляется всё больше так называемых «открытых» магнитно-резонансных томографов, что значительно упрощает обследование таких людей, и создает возможность проведения операций под контролем МРТ.

То, что обследуют на одном аппарате, не могут обследовать на другом (и наоборот)

Вопрос о превосходстве одного метода над другим некорректен ещё и потому, что МРТ и КТ преследуют разные цели.

Магнитно-резонансная томография предпочтительнее в диагностике патологии мягких тканей, а именно:

- Выявление злокачественных и доброкачественных новообразований в мышечной ткани, жировой клетчатке, органах брюшной полости и малого таза. Часто в таких случаях МРТ назначают, как дополнение к ультразвуковому обследованию, для уточнения имеющегося диагноза.

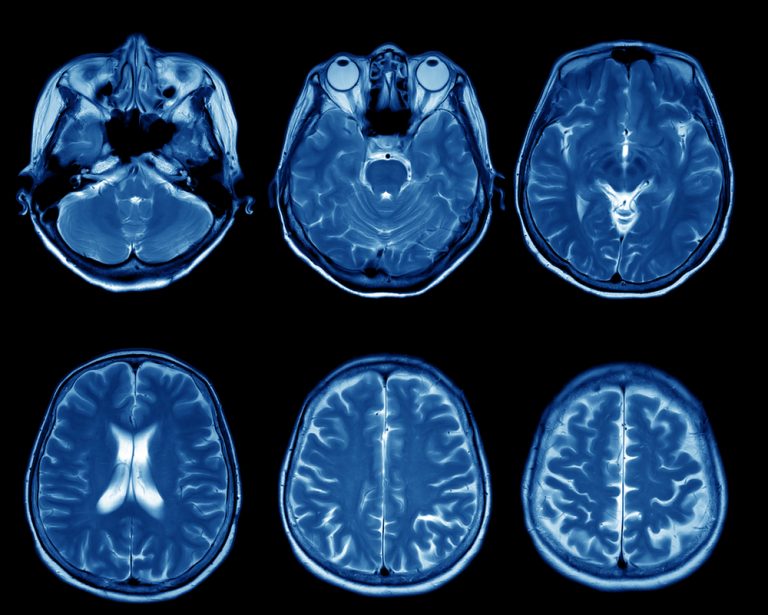

- При подозрении на патологию спинного или головного мозга. МРТ позволяет рассматривать мозг послойно, во всех возможных проекциях, воссоздавать трёхмерное изображение, что является масштабным полем для диагностики заболеваний головного мозга.

- Обследование очагов нарушения кровообращения в головном мозге.

- Диагностика состояния межпозвоночных дисков, межсуставных хрящей, связочного аппарата.

Грыжи межпозвонковых дисков: 1 – нормальные диски позвоночника; 2 –грыжа диска L5-S1 до лечения; 3 –уменьшение грыжи диска позвоночника в процессе лечения

Что касается компьютерной томографии, то она лучше справляется с визуализацией костных структур:

- Костная составляющая болезней суставов и позвоночника.

- Травмы и переломы костей.

- Злокачественные и доброкачественные опухоли костей скелета, метастазы в них.

Однако, КТ эффективна в диагностике болезней легких и бронхов. Она может применяться для обследования органов малого таза и брюшной полости, но только в трёхфазном контрастном исследовании. КТ с контрастированием лучше показывает локализацию патологического образования, его границы, состояние лимфатической системы исследуемой области, характер тканей, состояние легочных артерий и вен. На сегодняшний день КТ без контрастирования, как правило, не проводится, а это затрудняет ее выполнение некоторым категориям пациентов. КТ с контрастированием не проводится людям с аллергией на йодсодержащие препараты и продукты, больным сахарным диабетом, людям с тяжелой почечной, печеночной и сердечно-сосудистой недостаточностью.

Сравнение эффективности двух методов на примере разных видов инсультов головного мозга

Одна из частых патологий, обследуемых на МРТ и КТ – это инсульт головного мозга. Инсульт занимает второе место по смертности в России после инфаркта миокарда.

При ишемическом типе инсульта головного мозга использование МРТ до 90% случаев выявляет очаг уже через четыре часа с момента его развития. При магнитно-резонансной ангиографии уже в ближайший час видны признаки обескровливания вблизи ишемической зоны, что подтверждает факт инсульта. В случае формирования кровоизлияния в зону ишемии через сутки в 35% случаев определяется местное усиление сигнала.

КТ отличается тем, что признаки инфаркта обнаруживаются в половине случаев только через 12 часов после развития ишемического инсульта. Причем очаги в стволе и лакунарные инфаркты определяются только посредством КТ с введением контрастирующих препаратов, что небезопасно из-за токсичности для головного мозга контрастных веществ. Таким образом, МРТ является более эффективным методом ранней диагностики лакунарного инсульта, чем КТ.

Сравнительная таблица двух видов исследования при поражениях головного мозга и травмах черепа

Обратная ситуация при геморрагическом виде инсульта. Здесь проведение компьютерной томографии просто незаменимо. Уже через 6 часов с момента начала инсульта головного мозга КТ выявляет зону кровоизлияния. В этом случае МРТ бессильна: она не выявляет геморрагические инсульты в первые часы заболевания, так как плохо улавливает сигналы от крови.

В целом же, и это касается не только исследования головного мозга: КТ более эффективна на более ранних сроках, а МРТ – на поздних. Но сочетанное проведение этих двух методов даёт наиточнейшую картину заболевания.

Кратко обо всём вышесказанном

Области диагностики методами компьютерной и магнитно-резонансной томографии зачастую пересекаются, а иногда требуют вмешательства и КТ, и МРТ. Тем не менее существуют золотые стандарты для каждого метода: лёгкие, органы грудной клетки и скелет исследуют на компьютерной томографии, а спинной и головной мозг, мягкие ткани, хрящи и связочный аппарат – на магнитно-резонансной.

Только врач может выбрать оптимальный метод исследования

МРТ имеет ряд противопоказаний и ее невозможно провести определенным категориям пациентов, а КТ обладает недостатком в виде лучевой нагрузки, что ограничивает кратность ее использования. И тот и другой метод нежелательно использовать для диагностики беременных женщин. МРТ не назначают только в первом триместре беременности, КТ лучше вообще не проводить на всём её протяжении.

Любое медицинское вмешательство, в том числе и диагностическое, имеет свои последствия для пациента. Каждый случай отличается своими особенностями, и при выборе того или иного обследования врач учитывает их (состояние пациента, сопутствующие заболевания, наличие искусственного водителя ритма, беременность). Подозрения на ту или иную патологию заставляют сделать выбор между компьютерной и магнитно-резонансной томографией.

КТ и МРТ – современные диагностические методики, значительно расширившие возможности врачей при выявлении различных заболеваний. В названии обоих методов присутствует слово «томография» — так называют получение послойных срезов тканей с помощью компьютерного сканирования.

Оба метода относятся к числу неинвазивных: они не требуют вмешательства в организм и не причиняют ему вреда. Из-за этого у пациентов возникает вопрос: что лучше: или , и в чем между ними разница? Рассмотрим подробнее преимущества и особенности каждого метода.

Прежде всего, нужно разобраться в том, что такое , и почему она получила столь широкую популярность в диагностике заболеваний опухолевой и иной природы.

КТ – это метод исследования организма с помощью рентгеновских лучей, обладающих свойством по-разному проходить через определенные органы и ткани. При обследовании рентгеновская трубка движется вокруг стола и больного, результатом становится сумма из нескольких снимков тела под разными углами.

Анализ полученных изображений проводится с помощью компьютера, за что метод получил свое название.

В результате получаются съемки плоских или спиральных срезов тела, которые позволят врачу оценить состояние органов и сделать вывод о наличии того или иного заболевания.

КТ назначается в нескольких случаях:

- Скрининговое комплексное обследование организма. КТ позволяет выявить заболевания, которые пока никак себя не проявляют, и начать лечение на ранних стадиях.

- Экстренные показания. КТ проводят после мозгового кровоизлияния, аварий и несчастных случаев с серьезными травмами и т. д.

- Подтверждение диагноза и контроль эффективности проводимого лечения. Это метод позволяет взглянуть на органы и ткани «изнутри», не прибегая к хирургическому вмешательству – его популярность объясняется максимальной информативностью.

- Показаниями к проведению КТ также могут стать подозрения на врожденные патологии органов, онкологические процессы, подозрения на опухолевые образования в мозге при постоянных головных болях.

Виды компьютерной томографии

Преимуществом КТ является безболезненность и относительная безопасность исследования, хотя рентгеновское излучение дает лучевую нагрузку на организм. Процедура подходит для пациентов с имплантами, она позволяет одновременно видеть костные ткани кровеносные сосуды, мягкие ткани.

Такое исследование занимает очень немного времени и позволяет сразу получить результат, что очень важно при экстренных показаниях и внезапном ухудшении самочувствия.

Различают несколько видов КТ:

- Простая компьютерная томография. С помощью специального аппарата рентгеновский излучатель передвигается вдоль тела пациента, в результате получается большое количество снимков в продольном и поперечном направлении.

- Спиральное компьютерное сканирование – более эффективный способ, при котором излучатель перемещается в спиральном направлении. Результатом становятся трехмерные изображения, которые позволяют выявлять даже небольшие опухолевые образования и другие патологии в тканях. Этот метод не только эффективнее, но и безопаснее за счет снижения лучевой нагрузки на организм.

- Мультиспиральное сканирование напоминает предыдущий метод, но для него используется несколько источников излучения для съемки с разных сторон. Этот вариант дает более точный результат.

- Конусно-лучевая компьютерная томография – узкоспециализированный метод, используемый в челюстно-лицевой практике. С его помощью создаются объемные изображения , горла для выявления различных патологий.

Для выявления опухолевых новообразований и метастазов в организме проводится компьютерная томография с . Это специальное вещество, обеспечивающее четкое контрастное изображение и повышающее эффективность диагностики патологий. У такого метода есть свои ограничения и противопоказания.

Компьютерная томография становится все более распространенным и востребованным методом диагностики: она незаменима при выявлении онкологических , ее проводят практически для всех органов и систем.

Компьютерная томография становится все более распространенным и востребованным методом диагностики: она незаменима при выявлении онкологических , ее проводят практически для всех органов и систем.

При наличии серьезных показаний ее проводят даже маленьким детям, в некоторых случаях малышам для сохранения неподвижности дают общий наркоз.

Можно перечислить несколько наиболее востребованных областей применения КТ:

- Томография головы позволяет оценить состояние мозговых тканей и сосудов, ее проводят для диагностики опухолей любой природы и нарушения мозгового кровообращения. Этот метод позволяет оценить эффективность назначенного лечения, его также применяют для контроля нейрохирургических операций.

- КТ брюшной полости выявляет присутствие новообразований, аневризмы аорты, также метод позволяет локализовать инородные тела и оценить травматические повреждения органов.

- КТ челюсти показывает аномалии в строение зубов, метод применяется для выявления сложных патологий и травматических повреждений. КТ проводится перед хирургическим вмешательством, метод позволяет детально проработать план операции.

- КТ позвоночника проводят для выявления опухолевых процессов и присутствия инородных тел, обследование проводится перед установкой имплантов.

Это лишь некоторые отрасли, в которых для диагностики патологий и травм активно применяется компьютерная томография. Противопоказаниями к этому методу являются беременность, большая масса тела, нарушения в работе и , а также миеломной болезни.

МРТ: значение и назначение

Аббревиатура МРТ расшифровывается как « » — это аналогичная послойная съемка органов и тканей для получения объемного изображения для постановки диагноза.

Однако в этом случае используется не рентгеновское излучение, а электромагнитные волны. Ткани и органы реагируют на них по-разному: специальное оборудование фиксирует и обрабатывает полученный ответ, превращая его в понятное для восприятия изображение.

МРТ – безопасное, безболезненное и результативное обследование, которое может оказаться намного результативнее многочисленных лабораторных анализов. Информация, полученная при МРТ, может стать основанием для срочной госпитализации.

Показаниями к его проведению являются сложные переломы и другие травмы, подозрения на опухолевые новообразования, необходимость уточнения поставленного диагноза.

Наиболее востребованными являются следующие направления МРТ:

- МРТ головы назначается при подозрениях на опухоли. Его проводят при частых головных болях, нарушениях зрения и других тревожных симптомах.

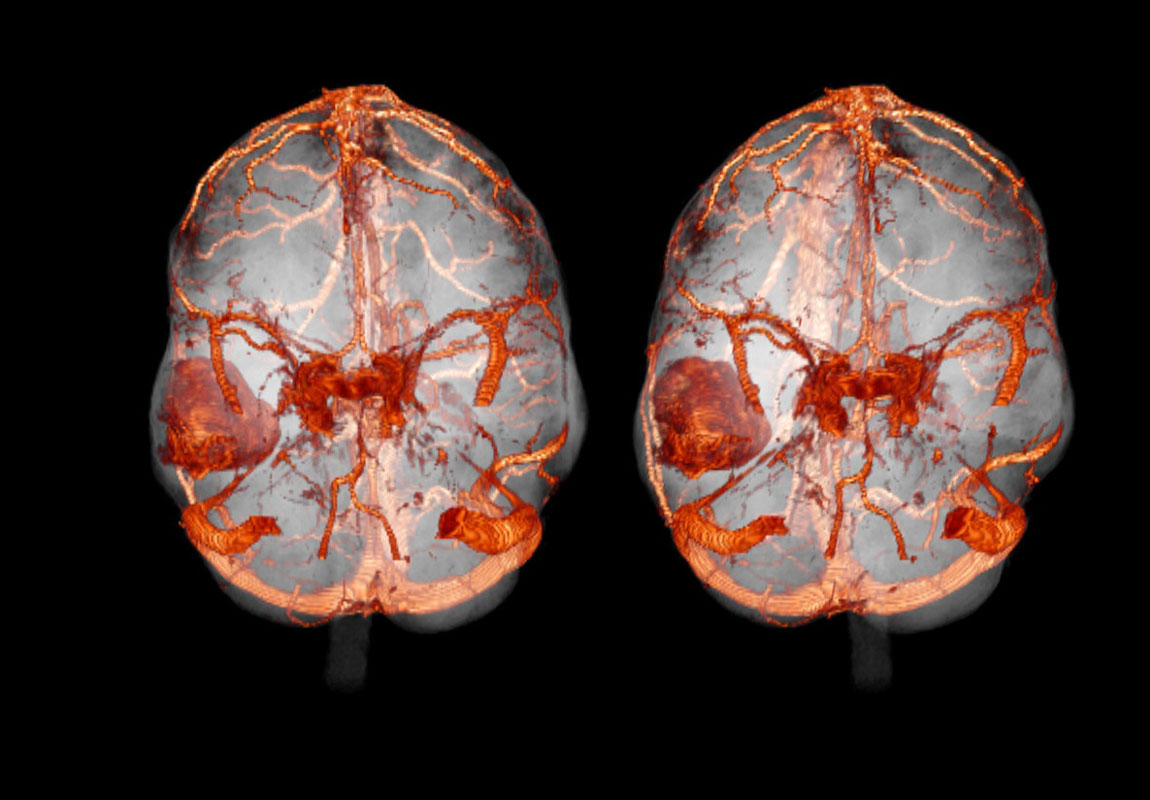

- с введением в кровяное русло контрастного вещества. Этот метод позволяет установить состояние стенок сосудов и своевременно устранить причины нарушения кровообращения.

- Исследование назначают для лечения после травм или грыж. Этот метод позволяет выявить смещения дисков наличие опухолей и другие патологии.

- Обследование костей и суставов назначают после серьезных травм, также метод позволяет выявить опухоли костной ткани. Обследование часто проводится перед оперативным вмешательством.

Подготовка и проведение МРТ

При проведении обследования тело пациента помещается в специальную капсулу, для получения четких снимков он должен лежать неподвижно. Перед диагностикой нужно снять все металлические украшения, пирсинг, очки, часы. В день проведения обследования нельзя использовать косметику: в составе многих современных средств присутствуют частицы металла. На одежде не должно быть металлической фурнитуры – замков, заклепок и т. д. во многих клиниках пациентам предлагают переодеться в больничную одежду.

Если в теле присутствуют металлические протезы и импланты, об этом нужно обязательно рассказать врачу. Иногда их присутствие становится основанием для отказа в проведении обследования: при импланты могут причинить организму серьезные травмы и выйти из строя.

Подготовка к исследованию зависит от его вида.

Обследование органов должно проводиться натощак, с последнего приема пищи должно пройти не менее 5 часов. Обследование органов проводится с наполненным мочевым пузырем для максимальной информативности, его нельзя проводить женщинам во время менструации.

Процедура занимает достаточно много времени, и во время нее важно сохранять полную неподвижность. Обследование не доставляет неприятных ощущений и является совершенно безопасным для организма, оно с успехом применяется уже много лет.

Таким образом, оба метода представляют собой неинвазивный послойный анализ тканей, они безболезненны и результативны. Чаще всего их назначают для выявления новообразований опухолевой природы, диагностики сложных травм, нарушения кровообращения, КТ и проводятся практически для всех органов и систем.

Однако эти методы различаются по природе воздействия на организм, и у них есть еще несколько важных отличий:

- КТ, в отличие от МРТ, дает лучевую нагрузку на ткани, поэтому его нельзя применять многократно. В этом отношении МРТ считается более безопасным методом, так как при нем не используются рентгеновские лучи.

- Различаются показания к проведению. МРТ дает больше информации при опухолях мозга, нарушениях мозгового кровообращения, рассеянном склерозе, заболеваниях и повреждениях спинного мозга. КТ – более результативный метод для выявления раковых новообразований, поражения костей, патологий органов .

- МРТ требует помещения пациента в капсулу и полной неподвижности, что противопоказано людям с клаустрафобией и различными психическими расстройствами. Для компьютерной томографии таких противопоказаний нет, и она занимает намного меньше времени.

- КТ – более дешевый метод, поэтому он стал более широкодоступным для пациентов.

Больше информации о КТ и МРТ можно узнать из видео:

Таким образом, у обоих методов есть свои преимущества, поэтому и компьютерная, и магнитно-резонансная томография активно используются при диагностике различных .

Неинвазивные методики значительно расширили возможности врачей и позволили распознавать заболевания и опухоли на самых ранних стадиях, когда лечение современными методами наиболее эффективно.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам.

Изобретение компьютерной томографии позволило обследовать головной мозг, не прибегая к инвазивным способам. КТ и МРТ считаются наиболее точными методами инструментальной диагностики. На мониторе врач видит патологические изменения, анатомические отклонения. Результаты исследования становятся доступными практически мгновенно. Благодаря этому удаётся вовремя установить причину болезни. А чтобы диагноз был точным, перед тем как назначить исследования, надо знать, что лучше: КТ или МРТ головного мозга. Ведь оба метода значительно отличаются друг от друга, имеют свои преимущества и недостатки.

Чем отличаются КТ и МРТ

С помощью КТ и МРТ получают чёрно-белые цифровые снимки. Но они существенно отличаются между собой, связано это с принципом действия методов.

Компьютерная томография позволяет четко увидеть кости, кальцификаты, образования, богатые сосудами или лишенные их.

При КТ сканирование головы проводится рентгеновскими тонкими лучами. Полученные данные усиливаются, обрабатываются стандартными программами, на мониторе появляется объёмное изображение.

Так как принцип работы КТ основан на рентгеновском излучении, которое поглощается плотными тканями, то на снимке они будут светлее, чётче видны кости и кальцификаты.

При исследовании сосудов головного мозга вводят трийодированное контрастное вещество. Это позволяет выявить:

- сильно васкуляризованные образования (метастазы, сосудистые опухоли);

- бессосудистые участки (некоторые опухоли, кисты).

В МРТ используется принцип ядерно-магнитного резонанса. Он основан на выявлении магнитного поля вокруг протонов водорода, входящего в состав воды. На снимках более чётко видны мягкие ткани, а вот костные ткани, кальцификаты практически не заметны.

Оба метода достаточно точные, надёжные, позволяющие исследовать структуры головного мозга без хирургического вмешательства, но их эффективность зависит от заболевания.

Преимущества и недостатки КТ

Компьютерная томография показывает прямые (изменение плотности тканей, ликвора по сравнению с нормой) и косвенные (смещение, деформация структур) трансформации головного мозга.

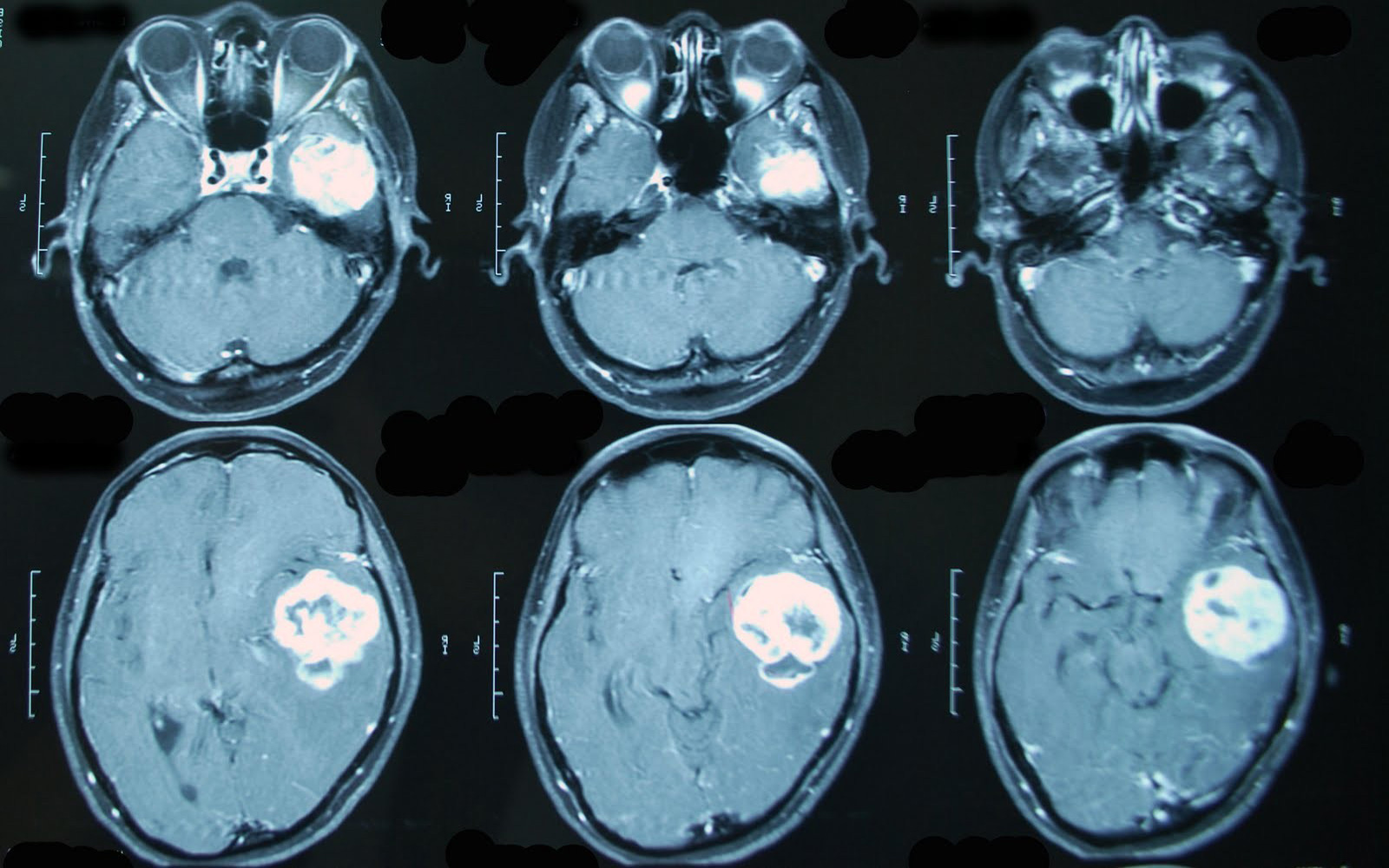

На КТ-снимках отчётливей видны изменения костной ткани, отложения кальция, наличие более плотных структур. Этот метод используют для диагностики таких патологий головного мозга:

- (острый период);

- посттравматические изменения.

Чаще всего этот метод применяют для визуализации опухолей, проведения их качественного и количественного анализа. Выявляют компактные метастатические узлы, свободные от некротических масс. В 90 % случаев отёк мозга (на снимке он выглядит как зона пониженной плотности) сопутствует метастазам. Если опухолевые узлы меньше 1 см, то их с помощью КТ не диагностируют. В этом случае МРТ будет более эффективной.

КТ-диагностика позволяет выявить очаги кровоизлияния в первые часы заболевания. А вот с помощью МРТ можно выявить только давние изменения.

Хотя КТ-аппараты 4 поколения (наиболее распространённые в клиниках) сканируют на протяжении 2 с, лучевая нагрузка получаемая пациентом, невелика (0,01–0,02 Гр), такое обследование проводят только по строгим медицинским показаниям. Не рекомендуют:

- детям;

- беременным.

Кормящим матерям после проведения обследования следует воздержаться от грудного вскармливания в течение суток.

У КТ перед МРТ есть ряд преимуществ:

- Методика более эффективна для диагностики изменений, связанных с обызвествлением или окостенением опорно-двигательного аппарата.

- Значительно дешевле, соответственно более доступна.

- Снимает проблему .

Компьютерная томография не эффективна при диагностике небольших опухолей, инфаркта мозга. С её помощью делают только аксиальные срезы, что значительно затрудняет исследование некоторых структур головного мозга (область собачьей ямки).

Преимущества и недостатки МРТ

На снимках МРТ хорошо видны мягкие ткани, а костные образования и кальцификаты практически не визуализируются.

На снимках МРТ хорошо видны мягкие ткани, а костные образования и кальцификаты практически не визуализируются. Хотя МРТ более современный метод диагностики, стоит он значительно дороже, чем КТ, но в некоторых случаях он бесполезен. На томографии не видны кровоизлияния. Последствия становятся заметны не ранее, чем через сутки. Связано это с тем, что оксигемоглобин не обладает парамагнитными свойствами. Только по прошествии 24 часов образуется деоксигенированная форма гемоглобина, дающая низкоинтенсивный сигнал. Через 10 дней образуется метгемоглобин. Сигнал становится гиперинтенсивным. Такие изменения на МРТ-снимке видимы даже через несколько лет.

Эффективна магнитно-резонансная томография при диагностике инфаркта мозга. КТ это заболевание выявляет менее чем в 50 % случаев. На МРТ-снимках заметны незначительные по величине опухоли.

Для визуализации сосудов проводят МР-ангиографию. Её используют в комплексе с магнитно-резонансной томографией для диагностики тромбоза венозного синуса.

Преимущество магнитного резонанса перед КТ:

- не используется ионизирующее облучение;

- срезы получают в различных плоскостях, а не только в аксиальной;

- на границах костей и вещества мозга отсутствуют артефакты.

Есть у этого метода противопоказания:

- Нельзя МРТ проводить пациентам с наличием металлических тел в полости черепа (клипсы, осколки). Под воздействием магнитного поля они могут сместиться, травмировать мозговые структуры.

- Негативно влияет МРТ на работу кардиостимуляторов, металлических протезов, кохлеарных аппаратов.

- Во время обследования пациент находится в закрытом пространстве. Вот поэтому если у больного клаустрофобия, такое обследование противопоказано. Существуют полузакрытые аппараты. В них используются магниты С-образной формы, но они значительно слабее.

Чтобы узнать причину появления , головокружения и других симптомов, связанных с патологией головного мозга, надо обратиться к неврологу. Перед тем как назначить обследование, врач осматривает пациента, собирает анамнез, только после этого решает, КТ или МРТ будет эффективнее. Иногда такую диагностику следует проводить с введением контрастного вещества.

Также врач назначает другие методы обследования, дополняющие клиническую картину, помогающие установить точный диагноз (РЭГ, ЭЭГ, биохимический и общий анализ крови, исследование ликвора и др.).

Современная медицина достигла достаточно высокого уровня. Сегодня лечебные учреждения снабжаются высокотехнологичным оборудованием. Диагностические мероприятия проводятся на технических устройствах, позволяющих фиксировать изменения в органах и тканях.

Наиболее распространенными на сегодняшний день методами с высокой точностью диагностики являются МРТ (магнитно-резонансная томография) и КТ (компьютерная томография).

Первые аппараты диагностики были разработаны для исследования головного мозга человека. Современная же техника позволяет изучить практически все органы и ткани организма, дать подробную характеристику процессов, происходящих в той или иной системе и отследить динамику лечения патологий.

На первый взгляд, схожие методы КТ и МРТ в действительности имеют совершенно разный принцип и могут применяться как в разных целях диагностики, так и дополняя друг друга.

Что такое КТ?

Компьютерная томография представляет собой метод диагностики, основанный на применении рентгеновских лучей. Особенностью приема является возможность увидеть мельчайшие структуры исследуемого органа.

Появление компьютерной томографии произвело истинную революцию в медицинской науке.

С помощью метода впервые специалисты смогли детально изучить головной мозг. Вскоре диагностика стала проводиться и на всем теле человека.

Снимок КТ головного мозга с использованием контрастом

Современные томографы способны исследовать каждый орган.

Компьютерная томография характеризуется тем, что позволяет получить четкое изображение конкретного участка тела со всеми особенностями и специфическими изменениями.

Чаще всего врачи прибегают к разработке трехмерного изображения. Для того, чтобы получить информативные снимки, требуется сделать несколько срезов с разницей в 1 миллиметр. Так изображение становится объемным, и специалист может оценить состояние органов и тканей, их развитие и возможные патологические процессы в клетках и даже между органами.

Для того, чтобы получить изображение органа посредствам компьютерной томографии, прибору необходимо совершить три действия:

1. Сканировать . Необходимый участок тела сканируется с помощью датчика, на котором расположен узкий пучок рентгеновских лучей. Отображение части тела происходит посредствам излучения участка, расположенного по окружности относительно заданного органа. Другая часть трубки оснащена круговой системой датчиков, что позволяет преобразовывать информацию от рентгеновских лучей в электрические сигналы.

2. Усилить запись сигнала . От датчика информация трансформируется в некоторый закодированный поток. Форма кодирования представлена цифровыми данными. В таком преобразованном виде информация поступает в компьютер и сохраняется в его памяти. Затем датчик снова возвращается в заданную точку и «считывает» новый поток данных о части тела. В результате получается развернутая компьютерная картина состояния органа.

3. Синтезировать и анализировать изображение . Итогом работы компьютера становится отображение на мониторе состояние органа. Таким образом, воссоздается внутренняя структура организма. Изображение можно уменьшать или увеличивать, техника сохранит необходимый масштаб и пропорции. Можно рассмотреть необходимые слои и структуры вплоть до клеточного уровня.

Наука не стоит на месте, и компьютерные томографы также совершенствуются. Однако их модернизация связана исключительно с количество применяемых датчиков. Чем их больше, тем более точным будет изображение, тем более информативным будет и сам метод.

Современные томографы способны сделать порядка 30 срезов для объемного изображения. Каждый снимок отображается в обзорной цифровой программе и записывается в память компьютера.

При необходимости диагностика может использовать контрастные вещества, тем самым усиливая информативность. Чаще всего таким способом отмечают сосудистые или опухолевые образования.

Что такое МРТ?

Магнитно-резонансная томография представляет собой универсальный метод для диагностики многих патологий. Относится к группе инструментальных методов, позволяет визуализировать ткани без дополнительного облучения.

Аппарат, с помощью которого проводится исследование, действует как магнит. Тело человека размещается в пластиковую полость и располагается в томографе. Человек как бы находится в капсуле, окруженной магнитом.

Метод основывается на изучение движения протонов, деятельность которых зависит от количества воды в организме человека. А ее в клетках и тканях, как известно, много, хотя и распределяется она неравномерно.

Разность в объемах воды и отображается на компьютерном снимке.

В результате специалист может увидеть орган человека в улучшенном качестве. Причем могут быть обследованы все органы и ткани в заданных временных интервалах.

МРТ позволяет исследовать особенности кровообращения, движения спинномозговой жидкости, а также изучить патологические изменения в костной системе, а также во внутренних органах.

Отличия между КТ и МРТ

На первый взгляд, компьютерная томография и магнитно-резонансная томография имеют идентичный характер диагностирования. К тому же аппараты для проведения обследования очень похожи и представляют собой кушетку с выдвижным механизмом. Именно на этой кушетке располагается пациент.

Однако принцип действия аппаратов совершенно разный. КТ основана на действии рентгеновских лучей. МРТ базируется на воздействии магнитных полей.

Компьютерная томография позволяет получить информацию о физических особенностях тела, тогда как в основе магнитно-резонансной томографии лежит химический состав клеток и тканей.

Что лучше КТ или МРТ?

Оценивать качество или эффективность диагностики КТ и МРТ, а тем более проводить сравнительный анализ двух методик, некорректно.

Проведение компьютерной, либо магнитно-резонансной томографии на сегодняшний день зависит от показаний, специфики заболевания и рекомендаций специалиста, ведь каждый способ имеет свои положительные и отрицательные стороны.

В каких-то ситуациях предпочтительнее использовать КТ, в других приоритетной будет МРТ.

При особых обстоятельствах используют последовательную диагностику: вначале КТ, затем МРТ.

Если рассматривать особенности КТ и МРТ, то следует отметить, что компьютерная томография лучше диагностирует особенности костной ткани, тогда как МРТ эту область «видит» слабо.

Однако магнитно-резонансная диагностика исследования лучше справляется с необходимостью детально рассмотреть мягкие ткани (сосуды, диски, мышечные ткани, нервные окончания).

Для того, чтобы выбрать наиболее подходящую методику, необходимо ориентироваться на показания к КТ и МРТ, с учетом имеющиеся противопоказаний.

Показания и противопоказания к КТ и МРТ

В основном к методу компьютерной томографии прибегают с целью диагностики возможных изменений в работе нервной системы, а также при сбоях в функционировании сердечно сосудистой системы или головного мозга.

Так показаниями к КТ в этой области заболеваний являются:

- головные боли, обосновать которые не представляется возможным;

- обмороки;эпилептические приступы;

- опухоли, подозрения на онкологию;

- травмы головы;

- нарушения врожденного, а также наследственного характера;

- нарушение кровотока;

- воспаления с различной локализацией.

Компьютерная томография позволяет исследовать любой орган, часто служит дополнительным или уточняющим методом при постановке диагноза.

Использование КТ возможно в том случае, если нет противопоказания.

Противопоказания к проведению компьютерной томографии:

- почечная недостаточность в выраженной стадии проявления;

- вес пациента, превышающий 150 кг;

- наличие в области обследования металлических включений или гипсовых повязок;

- период беременности;

- детский возраст.

Дополнительное облучение, которое неизбежно получает человек, проходя диагностику посредствам компьютерной томографии, повышает риск развития онкологических заболеваний.

Однако подобные риск перекрываются возможностями метода выявить серьезные заболевания.

Если женщина кормит грудью, то молоко после обследования следует сцеживать в течение суток.

Дополнительные вещества, использование которых возможно для повышения контраста при исследовании, могут вызвать аллергию. Как правило, кабинеты диагностики снабжены всеми необходимыми препаратами для устранения подобных проявлений.

МРТ назначают при целом спектре заболеваний:

- патологии строения, а также функционирования головного мозга;

- онкологические заболевания на стадии диагностики и дальнейшего контроля;

- воспаления в головном мозге различной этиологии;

- эпилепсия;

- судорожные припадки;

- первые трое суток после черепно-мозговой травмы, но обязательно после КТ;

- аномальное функционирование сосудов головного мозга и шеи;

- нарушения кровоснабжения;

- приступы мигрени;

- травмы или воспаления органов зрения;

- исследование проблем в области носовых пазух, в т.ч. при необходимости пластической операции в этой области;

- дисфункции в позвоночнике, в любом из его отделов;

- травмы суставов в результате спортивной деятельности или после механического повреждения;

- исследование органов, расположенных в брюшной полости;

- заболевания, связанные с расстройством нормального функционирования органов половой системы как у женщин, так и у мужчин;

- патологии в работе сердца.

Перечислить все заболевания, в области которых находится метод диагностики МРТ, невозможно. Их количество огромно, однако при выборе способа исследования, необходимо учитывать и ряд противопоказаний:

- металлические импланты, электроприборы, установленные в организм человека, к примеру, клапаны сердца или нейростимуляторы;

- аллергические реакции, либо индивидуальная непереносимость некоторых веществ, которые дополнительно могут быть использованы при применении метода;

- боязнь замкнутых пространств, или клаустрофобия;

- психические расстройства;

- заболевания почек, сопряженные с непереносимостью некоторых веществ.

Относительным противопоказанием к проведению МРТ является ранний срок беременности. При наличии определенных рисков для своего здоровья, а также рекомендаций специалистов, беременная женщина может принять решение о проведении диагностики с помощью МРТ даже на сроке до 12 недель. К тому же конкретных примеров о вреде процедуры для развития плода не отмечено.

Компьютерная томография и магнитно-резонансная томография на сегодняшний день представляют собой достаточно точные и информативные методы диагностического исследования всего организма человека. Выбирая, что лучше необходимо ориентироваться не только на характер заболевания, но и на перечень противопоказаний к процедуре.

Современная медицина владеет широким спектром диагностического инструментария. Выбрать, какой метод подойдет конкретному человеку позволит консультация специалиста, а также назначенные анализы и процедуры, на основании которых врач дает направление на КТ или МРТ. Кроме того, магнитно-резонансное обследование часто выступает дополнением к проведенной компьютерной томографии.