Скульптура древней греции характеристика. Выдающиеся скульпторы древней греции

Искусство Древней Греции стало той опорой и основой, на которой выросла вся европейская цивилизация. Скульптура Древней Греции - тема особая. Без античной скульптуры не было бы блестящих шедевров Возрождения, да и дальнейшее развитие этого искусства трудно себе представить. В истории развития греческой античной скульптуры можно выделить три больших этапа: архаический, классический и эллинистический. В каждом есть нечто важное и особенное. Рассмотрим каждый из них.

Архаика

К этому периоду относятся скульптуры, созданные в период с 7 века до нашей эры до начала 5 века до нашей эры. Эпоха подарила нам фигуры обнаженных воинов-юношей (куросы), а также множество женских фигур в одежде (коры). Для архаических скульптур характерна некоторая схематичность, непропорциональность. С другой стороны, каждая работа скульптора притягательна своей простотой и сдержанной эмоциональностью. Для фигур этой эпохи характерна полуулыбка, придающая работам некоторую загадочность и глубину.

"Богиня с гранатом", которая хранится в Берлинском государственном музее, одна из наиболее сохранившихся архаических скульптур. При внешней грубоватости и "неправильных" пропорциях, внимание зрителя привлекают руки скульптуры, выполненные автором блестяще. Выразительный жест скульптуры делает ее динамичной и особенно выразительной.

"Курос из Пирея", украшающий коллекцию Афинского музея, представляет собой позднее, а значит более совершенное произведение древнего скульптора. Перед зрителем мощный молодой воин. Легкий наклон головы и жесты рук говорят о мирной беседе, которую ведет герой. Нарушенные пропорции уже не так бросаются в глаза. А черты лица не так обобщены, как у ранних скульптур архаического периода.

Классика

Скульптуры именно этой эпохи большинство ассоциирует с античным пластическим искусством.

В эпоху классики были созданы такие известные скульптуры, как Афина Парфенос, Зевс Олимпийский, Дискобол, Дорифор и многие другие. История сохранила для потомков имена выдающихся скульпторов эпохи: Поликлет, Фидий, Мирон, Скопас, Пракситель и многие другие.

Шедевры классической Греции отличаются гармонией, идеальными пропорциями (что говорит об отличных знаниях анатомии человека), а также внутренним содержанием и динамикой.

Именно классический период характерен появлением первых обнаженных женских фигур (Раненая Амазонка, Афродита Книдская), которые дают представление об идеале женской красоты расцвета античности.

Эллинизм

Поздняя греческая античность характеризуется сильным восточным влиянием на все искусство в целом и на скульптуру в частности. Появляются сложные ракурсы, изысканные драпировки, многочисленные детали.

В спокойствие и величественность классики проникает восточная эмоциональность и темперамент.

Афродита Киренская, украшающая римский музей Терм, полна чувственности, даже некоторого кокетства.

Самая известная скульптурная композиция эпохи эллинизма - Лаокоон и его сыновья Агесандра Родосского (шедевр хранится в одном из ). Композиция полна драматизма, сам сюжет предполагает сильные эмоции. Отчаянно сопротивляясь змеям, посланным Афиной, сам герой и его сыновья словно понимают, что участь их ужасна. Скульптура выполнена с необыкновенной точностью. Фигуры пластичны и реальны. Лица героев производят сильное впечатление на зрителя.

В Древней Греции люди чрезвычайно ценили красоту. Особенно греки предпочитали скульптуру. Однако очень многие шедевры великих скульпторов погибли и не дошли до нашего времени. Например, Дискобол скульптора Мирона, Дорифор Поликлета, «Афродита Книдская» Праксителя, Лаокоон скульптора Агесандра. Все эти скульптуры погибли, и тем не менее... мы их прекрасно знаем. Как же могли сохраниться исчезнувшие скульптуры? Только благодаря многочисленным копиям, которые находились в домах богатых древних коллекционеров и украшали внутренние дворики, галереи и залы греков и римлян.

Дорифор - «Копьеносец» на многие столетия стал образцом мужской красоты. А «Афродита Книдская» - одна из самых известных обнаженных женских скульптур Древней Греции - стала образцом красоты женской . Чтобы полюбоваться Афродитой, древние греки приезжали из других городов и, увидев, как она прекрасна, заказывали безвестным скульпторам сделать точно такую же копию, чтобы поставить Афродиту на городской площади или же во внутреннем дворике своего богатого жилища.

Дискобол - утраченная бронзовая статуя атлета, который собирается бросить диск , создан был Мироном около V века до н. э. - это первая в искусстве Греции попытка изваять человека в движении, и попытка более чем удачная. Молодой атлет застыл на долю секунды, а в следующее мгновение он начнет раскручиваться, чтобы изо всех сил швырнуть диск.

Лаокоон - скульптурная группа страдающих людей, которая показана в мучительной борьбе. Лаокоон - это был жрец, который предупреждал жителей города Трои - троянцев - о том, что город может быть сражен благодаря деревянному коню. За это бог морей Посейдон послал из моря двух змей, и они задушили Лаокоона и его сыновей. Статуя была найдена относительно недавно, в XVII веке. А великий скульптор эпохи Возрождения Микеланджело говорил, что Лаокоон - это лучшая статуя в мире. Если бы в древности не было любителей и собирателей образцов прекрасной скульптуры, современное человечество не знало бы и этого шедевра.

До нас дошли также многочисленные римские и греческие гермы - головы и бюсты людей на подставках. Искусство создания герм берёт своё начало в создании ритуальных столбов поклонения Гермесу, на верхней подставке которых располагалась лепная голова божества торговли, науки и путешествий. По имени Гермеса и столбы стали называться гермами. Такие столбы располагались на перекрёстках дорог, у въезда в город или посёлок или у входа в дом. Считалось, что такое изображение отпугивает злые силы и недобрых духов.

Примерно с IV века до нашей эры гермами стали называть все портретные изображения людей, они стали частью внутренней обстановки дома, а богатые и знатные греки и римляне обзаводились целыми портретными галереями, создавая своего рода выставки семейных герм. Благодаря этой моде и традиции мы знаем, как выглядели многие древние философы, полководцы, императоры, жившие тысячелетия назад.

Древнегреческая живопись до нас практически не дошла , однако сохранившиеся образцы доказывают, что эллинское искуство достигло высот как реалистической, так и символической живописи. Трагедия засыпанного пеплом Везувия города Помпеи сохранила до нынешнего времени блестящие картины, которыми были покрыты все стены общественных и жилых помещений, в том числе и дома в бедных кварталах. Настенные фрески посвящались самым разным сюжетам, в живописном мастерстве художники античности достигли совершенства, и лишь спустя века этот путь повторили мастера Ренессанса.

Историки свидетельствуют, что в Древней Греции при Афинском храме была пристройка, которую называли Пинакотека, и там хранились древнегреческие картины. Древнее предание гласит, как появилась первая картина. Одна греческая девушка очень не хотела расставаться со своим возлюбленным, который должен был идти на войну. Во время их ночного свидания была полная луна. На белой стене появилась тень юноши. Девушка взяла кусочек угля и обвела его тень. Это свидание оказалось последним. Юноша погиб. Но осталась на стене его тень, и эта теневая картина ещё долго хранилась в одном из храмов города Коринфа.

Многие картины древних греков создавались по принципу заполнения силуэта - сначала на картине рисовался контур фигуры, почти так же, как сказано в легенде, и лишь потом контур начинали раскрашивать. Красок поначалу у древних греков было всего четыре - белая, черная, красная и желтая. Они основывались на цветных минералах и замешивались на яичном желтке или на растопленном воске, разводились водой. Дальние фигуры на картине могли быть больше передних, древние греки использовали как прямую, так и обратную перспективу. Картины писались на досках или на сырой штукатурке.

Изобразительное искусство проникло и в прикладные области. Разрисованные греческие сосуды, амфоры и вазы хранятся во многих музеях мира и доносят до нас красоту повседневности, свойственную античным цивилизациям.

Особым античным искусством, донесшим до нас всю красоту древней живописи, является мозаика - колоссальные картины, выложенные из кусочков цветных камней и, в поздние периоды, стекла, создавались по живописным эскизам и оказались своего рода вечным искусством. Мозаиками украшали полы, стены, фасады домов, они играли и эстетическую, и практическую роль в создании гармоничной и красивой среды обитания.

Эпоха античности стала расцветом искусства создания красоты и гармонии в любых проявлениях. Упадок и забытие античной культуры привели к возврату человечества к философиям негативизма и торжества нелепых предрассудков. Утрата эстетики любования прекрасным, отрицание природной красоты человеческого тела, разрушение античных храмов и произведений искусства стали наиболее заметным следствием крушения античного мира. Понадобились века, чтобы идеалы античности вернулись и начали творчески переосмысливаться художниками Ренессанса, а затем и мастерами Нового времени.

Искусство Древней Греции стало той опорой и основой, на которой выросла вся европейская цивилизация. Скульптура Древней Греции - тема особая. Без античной скульптуры не было бы блестящих шедевров Возрождения, да и дальнейшее развитие этого искусства трудно себе представить. В истории развития греческой античной скульптуры можно выделить три больших этапа: архаический, классический и эллинистический. В каждом есть нечто важное и особенное. Рассмотрим каждый из них.

Искусство Древней Греции стало той опорой и основой, на которой выросла вся европейская цивилизация. Скульптура Древней Греции - тема особая. Без античной скульптуры не было бы блестящих шедевров Возрождения, да и дальнейшее развитие этого искусства трудно себе представить. В истории развития греческой античной скульптуры можно выделить три больших этапа: архаический, классический и эллинистический. В каждом есть нечто важное и особенное. Рассмотрим каждый из них.

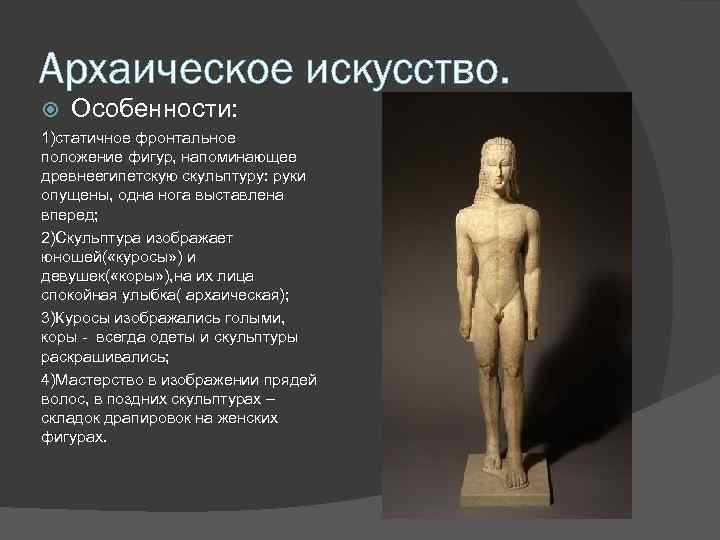

Архаическое искусство. Особенности: 1)статичное фронтальное положение фигур, напоминающее древнеегипетскую скульптуру: руки опущены, одна нога выставлена вперед; 2)Скульптура изображает юношей(«куросы») и девушек(«коры»), на их лица спокойная улыбка(архаическая); 3)Куросы изображались голыми, коры - всегда одеты и скульптуры раскрашивались; 4)Мастерство в изображении прядей волос, в поздних скульптурах – складок драпировок на женских фигурах.

Архаическое искусство. Особенности: 1)статичное фронтальное положение фигур, напоминающее древнеегипетскую скульптуру: руки опущены, одна нога выставлена вперед; 2)Скульптура изображает юношей(«куросы») и девушек(«коры»), на их лица спокойная улыбка(архаическая); 3)Куросы изображались голыми, коры - всегда одеты и скульптуры раскрашивались; 4)Мастерство в изображении прядей волос, в поздних скульптурах – складок драпировок на женских фигурах.

Архаический период охватывает три столетия - с 8 по 6 века до н. э. Это период становления основ античной скульптуры, установления канонов и традиции. Период очень условно обозначает рамки раннего античного искусства. На самом деле начала архаики можно усмотреть уже в скульптурах 9 века до нашей эры, а многие признаки архаики можно разглядеть в памятниках 4 века до нашей эры. Мастера ранней античности использовали для своих работ самый разный материал. Сохранились скульптуры из дерева, известняка, терракота, базальта, мрамора и бронзы. Скульптуру архаики можно разделить на две основополагающие составные: коры (женские фигуры) и куросы (мужские фигуры). Архаическая улыбка - особенный тип улыбки, использовавшийся скульпторами греческой архаики, в особенности во второй четверти VI в. до н. э. , возможно, для того, чтобы продемонстрировать, что предмет изображения - живой. Эта улыбка плоская и выглядит достаточно ненатурально, хотя при этом она является признаком эволюции скульптурного искусства к реализму и его поисков.

Архаический период охватывает три столетия - с 8 по 6 века до н. э. Это период становления основ античной скульптуры, установления канонов и традиции. Период очень условно обозначает рамки раннего античного искусства. На самом деле начала архаики можно усмотреть уже в скульптурах 9 века до нашей эры, а многие признаки архаики можно разглядеть в памятниках 4 века до нашей эры. Мастера ранней античности использовали для своих работ самый разный материал. Сохранились скульптуры из дерева, известняка, терракота, базальта, мрамора и бронзы. Скульптуру архаики можно разделить на две основополагающие составные: коры (женские фигуры) и куросы (мужские фигуры). Архаическая улыбка - особенный тип улыбки, использовавшийся скульпторами греческой архаики, в особенности во второй четверти VI в. до н. э. , возможно, для того, чтобы продемонстрировать, что предмет изображения - живой. Эта улыбка плоская и выглядит достаточно ненатурально, хотя при этом она является признаком эволюции скульптурного искусства к реализму и его поисков.

Коры Общим, практически для всех женских статуй, является ракурс. Чаще всего кора предстает фронтально прямостоящей, руки чаще опущены вдоль тела, реже скрещены на груди или держат сакральные атрибуты (копье, щит, меч, жезл, плод и т. д.). На лице видна архаическая улыбка. Пропорции тела достаточно переданы, несмотря на общую схематичность и обобщенность образов. Все скульптуры обязательно расписывали.

Коры Общим, практически для всех женских статуй, является ракурс. Чаще всего кора предстает фронтально прямостоящей, руки чаще опущены вдоль тела, реже скрещены на груди или держат сакральные атрибуты (копье, щит, меч, жезл, плод и т. д.). На лице видна архаическая улыбка. Пропорции тела достаточно переданы, несмотря на общую схематичность и обобщенность образов. Все скульптуры обязательно расписывали.

Куросы Мужские скульптуры периода отличаются строгой фронтальностью позы, часто левая нога выдвинута вперед. Руки опущены вдоль тела, кисти сжаты в кулак, реже встречаются скульптуры с руками вытянутыми вперед, как бы протягивающие жертвоприношение. Еще одно непременное условие для мужских статуй архаики - точная симметрия тела. Внешне мужские скульптуры имеют много общего с египетскими статуями, что указывает на сильное влияние египетской эстетики и традиции на античное искусство. Известно, что самые ранние куросы были изготовлены из дерева, однако ни одной деревянной скульптуры не сохранилось. Позже греки научились обрабатывать камень, поэтому все сохранившиеся куросы изготовлены из мрамора.

Куросы Мужские скульптуры периода отличаются строгой фронтальностью позы, часто левая нога выдвинута вперед. Руки опущены вдоль тела, кисти сжаты в кулак, реже встречаются скульптуры с руками вытянутыми вперед, как бы протягивающие жертвоприношение. Еще одно непременное условие для мужских статуй архаики - точная симметрия тела. Внешне мужские скульптуры имеют много общего с египетскими статуями, что указывает на сильное влияние египетской эстетики и традиции на античное искусство. Известно, что самые ранние куросы были изготовлены из дерева, однако ни одной деревянной скульптуры не сохранилось. Позже греки научились обрабатывать камень, поэтому все сохранившиеся куросы изготовлены из мрамора.

Классическое искусство. Особенности: 1)Завершены поиски способа изображения движущейся человеческой фигуры, гармоничной по своим пропорциям; разработана позиция «контрапоста» - равновесия движений частей тела в покое(фигура, стоящая свободно с опорой на одну ногу); 2)Скульптур Поликлет разрабатывает теорию контрапоста, иллюстрируя свой труд скульптурами, стоящими в этой позиции; 3)В 5 в. до н. э. человек изображается гармоничным, идеализированным, как правило, молодым или средних лет, выражение лица – спокойное, без мимических морщин и складок, движения сдержанные, гармоничные; 4)В 4 в. до н. э. появляется большая динамичность, даже резкость в пластике фигур; в скульптурных изображениях начинают отображать индивидуальные особенности лиц и тел; появляется скульптурный портрет.

Классическое искусство. Особенности: 1)Завершены поиски способа изображения движущейся человеческой фигуры, гармоничной по своим пропорциям; разработана позиция «контрапоста» - равновесия движений частей тела в покое(фигура, стоящая свободно с опорой на одну ногу); 2)Скульптур Поликлет разрабатывает теорию контрапоста, иллюстрируя свой труд скульптурами, стоящими в этой позиции; 3)В 5 в. до н. э. человек изображается гармоничным, идеализированным, как правило, молодым или средних лет, выражение лица – спокойное, без мимических морщин и складок, движения сдержанные, гармоничные; 4)В 4 в. до н. э. появляется большая динамичность, даже резкость в пластике фигур; в скульптурных изображениях начинают отображать индивидуальные особенности лиц и тел; появляется скульптурный портрет.

5 век в истории скульптуры Греции классического периода можно назвать «шагом вперёд» . Развитие скульптуры Древней Греции в этом периоде связано с именами таких знаменитых мастеров, как Мирон, Поликлет и Фидий. В их творениях образы становятся более реалистичными, если можно сказать, даже «живые» , уменьшается схематизм, который был характерен для архаической скульптуры. Но главными «героями» остаются боги и «идеальные» люди. Скульптуры именно этой эпохи большинство ассоциирует с античным пластическим искусством. Шедевры классической Греции отличаются гармонией, идеальными пропорциями (что говорит об отличных знаниях анатомии человека), а также внутренним содержанием и динамикой.

5 век в истории скульптуры Греции классического периода можно назвать «шагом вперёд» . Развитие скульптуры Древней Греции в этом периоде связано с именами таких знаменитых мастеров, как Мирон, Поликлет и Фидий. В их творениях образы становятся более реалистичными, если можно сказать, даже «живые» , уменьшается схематизм, который был характерен для архаической скульптуры. Но главными «героями» остаются боги и «идеальные» люди. Скульптуры именно этой эпохи большинство ассоциирует с античным пластическим искусством. Шедевры классической Греции отличаются гармонией, идеальными пропорциями (что говорит об отличных знаниях анатомии человека), а также внутренним содержанием и динамикой.

Поликлет, творивший в Аргосе, во второй половине 5 в. до н. э, является ярким представителем пелопонесской школы. Скульптура классического периода богата его шедеврами. Он был мастером бронзовой скульптуры и прекрасным теоретиком искусства. Поликлет предпочитал изображать атлетов, в которых простые люди всегда видели идеал. Среди его работ известны статуи "Дорифора" и "Диадумена". Первая работа – это сильный воин с копьем, воплощение спокойного достоинства. Вторая - стройный юноша, с повязкой победителя в соревнованиях на голове.

Поликлет, творивший в Аргосе, во второй половине 5 в. до н. э, является ярким представителем пелопонесской школы. Скульптура классического периода богата его шедеврами. Он был мастером бронзовой скульптуры и прекрасным теоретиком искусства. Поликлет предпочитал изображать атлетов, в которых простые люди всегда видели идеал. Среди его работ известны статуи "Дорифора" и "Диадумена". Первая работа – это сильный воин с копьем, воплощение спокойного достоинства. Вторая - стройный юноша, с повязкой победителя в соревнованиях на голове.

Мирон, живший в середине 5 в. до н. э, известен нам по рисункам и римским копиям. Этот гениальный мастер прекрасно владел пластикой и анатомией, чётко передавал свободу движения в своих работах («Дискобол»).

Мирон, живший в середине 5 в. до н. э, известен нам по рисункам и римским копиям. Этот гениальный мастер прекрасно владел пластикой и анатомией, чётко передавал свободу движения в своих работах («Дискобол»).

Скульптор попытался показать борьбу двух противоположностей: спокойствия в лице Афины и дикости в лице Марсия.

Скульптор попытался показать борьбу двух противоположностей: спокойствия в лице Афины и дикости в лице Марсия.

Фидий – ещё один яркий представитель творца скульптуры классического периода. Его имя ярко зазвучало в период расцвета греческого классического искусства. Самыми известными его скульптурами являлись колоссальные статуи Афины Парфенос и Зевса в Олимпийском храме, Афины Промахос расположенной на площади Афинского Акрополя. Эти шедевры искусства безвозвратно утрачены. Лишь описания и уменьшенные римские копии дают нам слабое представление о великолепии этих монументальных скульптур.

Фидий – ещё один яркий представитель творца скульптуры классического периода. Его имя ярко зазвучало в период расцвета греческого классического искусства. Самыми известными его скульптурами являлись колоссальные статуи Афины Парфенос и Зевса в Олимпийском храме, Афины Промахос расположенной на площади Афинского Акрополя. Эти шедевры искусства безвозвратно утрачены. Лишь описания и уменьшенные римские копии дают нам слабое представление о великолепии этих монументальных скульптур.

Скульптура древней Греции отображала физическую и внутреннюю красоту и гармонию человека. Уже в 4 веке после завоевательных походов на Грецию Александра Македонского, стают известными новые имена талантливых скульпторов. Творцы этой эпохи начинают больше уделять внимания внутреннему состоянию человека, его психологическому состоянию и эмоциям.

Скульптура древней Греции отображала физическую и внутреннюю красоту и гармонию человека. Уже в 4 веке после завоевательных походов на Грецию Александра Македонского, стают известными новые имена талантливых скульпторов. Творцы этой эпохи начинают больше уделять внимания внутреннему состоянию человека, его психологическому состоянию и эмоциям.

Знаменитым скульптором классического периода был Скопас, живший в середине 4 века до нашей эры. Он вводит новшество, путём раскрытия внутреннего мира человека, старается изображать в скульптурах эмоции радости, страха, счастья. Он не боялся экспериментировать и изображал людей в различных сложных позах, искал новые художественные возможности для изображения новых чувств на человеческом лице (страсть, гнев, ярость, испуг, печаль). Прекрасным творением круглой пластики является статуя Менады, сейчас сохранилась ее римская копия. Новой и многогранной рельефной работой можно назвать Амазономахию, которая украшает Галикарнасский мавзолей в Малой Азии.

Знаменитым скульптором классического периода был Скопас, живший в середине 4 века до нашей эры. Он вводит новшество, путём раскрытия внутреннего мира человека, старается изображать в скульптурах эмоции радости, страха, счастья. Он не боялся экспериментировать и изображал людей в различных сложных позах, искал новые художественные возможности для изображения новых чувств на человеческом лице (страсть, гнев, ярость, испуг, печаль). Прекрасным творением круглой пластики является статуя Менады, сейчас сохранилась ее римская копия. Новой и многогранной рельефной работой можно назвать Амазономахию, которая украшает Галикарнасский мавзолей в Малой Азии.

Пракситель был выдающимся скульптором классического периода, живший в Афинах, примерно в 350 годах до нашей эры. К большому сожалению, до нас дошла только статуя Гермеса из Олимпии, а про остальные работы мы знаем лишь по римским копиям. Пракситель, так же как и Скопас пытался передать чувства людей, но он предпочитал выражать более «легкие» эмоции, которые были приятны человеку. Он переносил на скульптуры лирические эмоции, мечтательность, воспевал красоту человеческого тела. Скульптор не формирует фигуры в движении.

Пракситель был выдающимся скульптором классического периода, живший в Афинах, примерно в 350 годах до нашей эры. К большому сожалению, до нас дошла только статуя Гермеса из Олимпии, а про остальные работы мы знаем лишь по римским копиям. Пракситель, так же как и Скопас пытался передать чувства людей, но он предпочитал выражать более «легкие» эмоции, которые были приятны человеку. Он переносил на скульптуры лирические эмоции, мечтательность, воспевал красоту человеческого тела. Скульптор не формирует фигуры в движении.

Среди его работ следует отметить "Отдыхающего сатира", "Афродиту Книдскую", "Гермеса с младенцем Дионисом", "Аполлона, убивающего ящерицу".

Среди его работ следует отметить "Отдыхающего сатира", "Афродиту Книдскую", "Гермеса с младенцем Дионисом", "Аполлона, убивающего ящерицу".

Лисипп (вторая половина 4 в. до н. э.) относился к числу величайших скульпторов классического периода. Он предпочитал работать с бронзой. Только римские копии дают нам возможность познакомиться с его творчеством.

Лисипп (вторая половина 4 в. до н. э.) относился к числу величайших скульпторов классического периода. Он предпочитал работать с бронзой. Только римские копии дают нам возможность познакомиться с его творчеством.

Среди известных работ "Геракл с ланью", "Апоксиомен", "Отдыхающий Гермес" и "Борец". Лисипп вносит изменения в пропорции, он изображает голову меньшей формы, более сухой корпус и более длинные ноги. Все его работы индивидуальны, очеловечен и портрет Александра Македонского.

Среди известных работ "Геракл с ланью", "Апоксиомен", "Отдыхающий Гермес" и "Борец". Лисипп вносит изменения в пропорции, он изображает голову меньшей формы, более сухой корпус и более длинные ноги. Все его работы индивидуальны, очеловечен и портрет Александра Македонского.

Малая скульптура в эллинистический период получила широкое распространение и представляла собой фигурки людей из обожженной глины (терракоты). Их называли танагрскими терракотами по месту их производства города Танагра в Беотии.

Малая скульптура в эллинистический период получила широкое распространение и представляла собой фигурки людей из обожженной глины (терракоты). Их называли танагрскими терракотами по месту их производства города Танагра в Беотии.

Искусство эллинизма. Особенности: 1)Утрата гармоничности и движений периода классики; 2)Движения фигур приобретают выраженную динамичность; 3)Изображения человека в скульптуре стремятся к передаче индивидуальных черт, стремление к натуралистичности, отход от гармонизации натуры; 4)В скульптурном убранстве храмов остается прежний «героический» ; 5)Совершенство передачи форм, объемов, складок, «жизненности» натуры.

Искусство эллинизма. Особенности: 1)Утрата гармоничности и движений периода классики; 2)Движения фигур приобретают выраженную динамичность; 3)Изображения человека в скульптуре стремятся к передаче индивидуальных черт, стремление к натуралистичности, отход от гармонизации натуры; 4)В скульптурном убранстве храмов остается прежний «героический» ; 5)Совершенство передачи форм, объемов, складок, «жизненности» натуры.

В те времена скульптура украшала частные дома, общественные здания, площади, акрополи. Для эллинистической скульптуры характерно отражение и раскрытие духа беспокойства и напряжения, стремление к помпезности и театральности, а иногда грубый натурализм. Пергамская школа развивала художественные принципы Скопаса с его интересом к бурным проявлениям чувств, передаче стремительных движений. Одним из выдающихся сооружений эллинизма стал монументальный фриз Пергамского алтаря, построенного Эвменом 2 в честь победы над галлами в 180 г. до н. э. Его цоколь был покрыт фризом длиной 120 м, исполненный в технике горельефа и изображавшим битву олимпийских богов и восставших гигантов со змеями вместо ног.

В те времена скульптура украшала частные дома, общественные здания, площади, акрополи. Для эллинистической скульптуры характерно отражение и раскрытие духа беспокойства и напряжения, стремление к помпезности и театральности, а иногда грубый натурализм. Пергамская школа развивала художественные принципы Скопаса с его интересом к бурным проявлениям чувств, передаче стремительных движений. Одним из выдающихся сооружений эллинизма стал монументальный фриз Пергамского алтаря, построенного Эвменом 2 в честь победы над галлами в 180 г. до н. э. Его цоколь был покрыт фризом длиной 120 м, исполненный в технике горельефа и изображавшим битву олимпийских богов и восставших гигантов со змеями вместо ног.

Мужество воплощено в скульптурных группах "Умирающий галл", "Галл, убивающий себя и свою жену". Выдающаяся скульптура эллинизма - Афродита Миланская работы Агесандра - обнаженная наполовину, строгая и возвышенно спокойная.

Мужество воплощено в скульптурных группах "Умирающий галл", "Галл, убивающий себя и свою жену". Выдающаяся скульптура эллинизма - Афродита Миланская работы Агесандра - обнаженная наполовину, строгая и возвышенно спокойная.

Практически ни одного из произведений греческих скульпторов до нас не дошло. Мы знаем лишь их описания и римские копии с них. Но копия, даже и талантливо выполненная, искажает оригинал. Чаще в наличии имеются несколько копий с исчезнувшего оригинала. Тогда приходится кропотливо составлять скульптуру по частям, лучше сохранившимся в той или иной копии. В результате сегодня мы любуемся неким обобщенным образом древнегреческой скульптуры.

Периодизация древнегреческого искусства делится на архаический (VIII - VI в. до н. э.), классический (V - IV в. до н. э.) и эллинистический (IV - II в. до н. э.) периоды.

Греческий народ - сын земли почти целиком каменистой. И из этой земли греческие художники извлекли самый прекрасный материал для скульптуры - мрамор. Скульптура получила развитие на островах Эгейского моря - здесь были открыты богатейшие залежи мрамора, особенно на острове Парос. Помимо этого греческие мастера создавали скульптуры из известняка, дерева, слоновой кости и обожженной глины.

Как в архитектуре, так и в скульптуре выявились два направления в творчестве: дорическое и ионийское. В дорических областях славились скульптурные школы в Аргосе и Коринфе, на ионийских землях - островные школы на Наксосе и Паросе Казимеж Куманецкий. История культуры древней Греции и Рима. с. 83.

Как уже было сказано, в греческой скульптуре отражаются два мира: мифологический и реальный.

Архаический период - это период становления искусства, в частности скульптуры. Это было временем воплощения мифологических представлений, бытовавших в народных массах. В это время впервые были созданы изображения богов, героев и мифологических событий, что является одной из особенностей искусства этого периода. Храмовой скульптуре присущи мифологические сюжеты. Сущность композиции сводилась к показу божественной мощи, в динамических сценах отражались мифологические сюжеты о победе над злыми силами. Статуи были высечены смелой, но еще неискусной рукой. В монументальных мраморных скульптурах бросаются в глаза черты условности в изображении, заставляющие вспоминать искусство древнего Египта. Это были плоскостные композиции; линейный вид контуров фигур, движения складок одежды и других деталей создавали особую прелесть архаического искусства Кобылина М. М. Роль традиции в греческом искусстве. с. 23. Фигуры действующих лиц приземисты, основательны и выполнены в несколько наивной манере.

Архаическое искусство исключительное предпочтение оказало двум типам: куросу - обнаженному юноше и коре - одетой девушке Андре Боннар. Греческая цивилизация. 1992. с. 46, 55..

Создавая куросов, скульпторы воплощали некий идеальный образ, не обремененный ни сомнениями, ни индивидуальными чертами отдельной личности. Иногда в литературе встречается и другое название куроса - Апполон. Этим греки стремились придать идеализированному образу некоторые божественные черты. Статуи юных безбородых атлетов создавались под впечатлением облика живых людей; в том или ином случае моделью могли служить сразу несколько различных юношей.

Статистика позы куроса должна была свидетельствовать о прочности походки и твердости духа. Левая нога изображалась обязательно выставленной вперед, лицо озарялось отстраненной, загадочной улыбкой (так называемая «архаическая улыбка»). Все внимание авторов произведений сосредотачивалось на тщательности лепки головы, мышц живота, коленных чашечек и на основных рельефных линиях.

Коры происходили из ионийских областей и отличались подчеркнутой строгостью и изяществом линий. Они выполнены из паросского мрамора, своей фактурой способного предать некую прозрачность женской кожи, а так же тончайшие оттенки и изменения цвета, и который поддавался тончайшей обработке, что давало возможность передать все изгибы фигуры, завитки волос, складки одежды. Ионийцы не проявляли большого внимания к пропорциям человеческого тела, но заботились о плавности очертаний, мягкой трактовке драпировок. Коры использовались для поддержания храмовой крыши, но иногда устанавливались отдельно и изображались держащими яблоко или гранат, служившие даром божеству.

В правление Писистратидов ионийские скульпторы распространили свою деятельность на Афины. Однако аттическая скульптура отличается некоторой суровостью: исчезают искусно «завитые» резцом локоны, в осанке фигур появляется необычная торжественность, прихотливые драпировки сменяются простыми линиями ниспадающих одеяний. Афинские коры полны изящества и грации, головы украшены локонами, сами статуи богато расцвечены многими красками; в то же время в их фигурах видны серьезность и достоинство Казимеж Куманецкий. История культуры древней Греции и Рима. с. 84.

В эпоху архаики скульптор не мог представить тело в движении. В VI в. до н. э. он еще далеко не точно улавливал игру мышц на теле человека. Ни одного поворота направо или налево, ни малейшего наклона головы, анатомия самая элементарная. Художник не задавался целью добиться сходства статуи с живым человеком Андре Боннар. Греческая цивилизация. 1992. с. 55, 58..

К концу эпохи архаики мастера добились поразительного умения создавать детали, очень выразительные фрагменты статуй, прежде всего рук и головы. Точность и изысканность в изображении частей фигуры у скульпторов архаики намного выше, чем у мастеров классического периода, однако статуи воспринимаются расчленено, лишены гармонии, цельности.

Классический период - это время расцвета. А. Боннар определил классицизм как сочетание черт, форм и поз, выбранных художником, опирающихся на подлинный реализм. Эта эпоха более гуманна; она уже не полностью проникнута божественным; она представляет человека, возвеличенного до уровня бога. В эту эпоху происходит разрыв с архаической симметрией: линии перестают быть горизонтальными, они не симметричны по отношению друг к другу.

В V в. до н. э. скульптура потерпела значительные изменения. Основные темы ее оставались прежними: изображение божеств и героев - покровителей полиса, «прекрасных и доблестных» граждан и атлетов-победителей, а также надгробные изваяния покойных. Но бог теперь - простой нагой юноша, богиня - девушка, красиво одетая и с приятным лицом.

В этих изображениях теперь не было застылой оцепенелости; преодолевается схематизм архаических скульптур. В скульптурах классического периода была сделана попытка преодолеть неподвижность, передать живое движение. Новая гармония классического периода строится на контрасте: благодаря напряжению правой ноги и левой руки и сознательному снятию нагрузки с левой ноги и правой руки фигура гармонична, наполнена спокойствия, величия, свободы Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима: Пер. с пол. - М.: Высшая шк., 1990. с. 119. Реализм основан на точном знании строения скелета и игры мускулов. Происходит очеловечивание образа божества, смягчение идеальных черт и подчеркивание в них чисто человеческих качеств. Мужество теперь проявляется в невозмутимости лица. Эта невозмутимость есть признак достигнутого господства над своими личными страстями, признак душевной силы, совершенности духа, какою некогда обладали боги.

Это успешно передал скульптор Мирон из Елевфер (Средняя Греция) в своем «Дискоболе» (середина V в. до н. э., чуть раньше 450 г.). Стоит отметить, что это уже статуя человека, а не бога. Фигура атлета представлена в сложном положении в момент бросания диска. Тело изогнуто захватившим его движением, пальцы левой ноги упираются в землю, чтобы дать сильно напряженному человеку в неустойчивом положении крепкую точку опоры, правая рука - держащая диск - закинута назад, но в следующее мгновение будет выброшена вперед, чтобы метнуть свой груз, левая рука и правая нога кажутся бездеятельными, но на самом деле вовлечены в действие. Таким образом «Дискобол» - воплощение движения Андре Боннар. Греческая цивилизация. 1992. с. 63.

Наибольшая роль в создании классической скульптуры выпала на долю Поликлета, пелопоннеского мастера середины и второй половины V в. до н. э. Он стремился создать типический образ атлета-гражданина. Поликлет знал о важности чисел в строении живых существ и говорил: «Успех произведения искусства зависит от многих числовых отношений, причем всякая мелочь имеет значение» Андре Боннар. Греческая цивилизация. 1992. с. 68. Поэтому он понимал свою задачу как создание канона - определенных математических отношений, на основе которых должно быть построено человеческое тело. Согласно этому канону, длина ступни должна составлять 1/6 длины тела, высота головы - 1/8 Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима: Пер. с пол. - М.: Высшая шк., 1990. с. 119. Он стремился создать иллюзию непрерывности движения. Его статуя «Дорифор» (Копьеносец) кажется идущей, всю тяжесть тела переносит на правую ногу, выставленную вперед, в то время левая слегка отодвинута назад и касается земли одними пальцами. Более согнутому колену, более сокращенному бедру левой стороны соответствует более приподнятое плечо и наоборот.

Другой скульптор, Фидий, по словам А. Боннара, дал человечеству расцвести в божественных формах. Боги Фидия присутствуют в природе, они естественны. Наглядный пример - фриз в храме, изображающий сонм богов. Но Гефест - бог огня и ремесел и Афина - богиня ремесел, изображены стоящими рядом. Здесь они разговаривают между собой просто и дружелюбно, как труженики по окончании рабочего дня. В этих богах нет ничего сверхъестественного, но есть человечность, вознесенная на высшую ступень совершенства. Это признак, характеризующий эпоху раннего классицизма.

Жесткая ориентация на идеал, гармонию и равновесие не могла господствовать безраздельно. В IV в. до н. э. величавости, достоинству и серьезности пришли чисто эстетические потребности, которые стали определяющими в работе скульптора.

Это мы можем видеть в скульптурах Праксителя. Из-под его резца выходили новые, стройные и грациозные, мягкие и нежные лица и фигуры богов и богинь. Плавные и гибкие линии его статуй знаменуют собой наступление новой эпохи. Исполненный обаяния, задушевности стиль Параксителя интимен: он впервые в истории греческой скульптуры изображает Афродиту в ее прекрасной и возвышенной наготе.

Великий скульптор Лисипп (IV в. до н. э.) оставил потомкам не только прекрасный бюст Александра Македонского (сохранившийся лишь в римской копии), но и разработал новый пластический канон, заменивший канон Поликлета. Характеризуя свою деятельность, Лисипп говорил: «Поликлет представлял людей такими, каковы они на самом деле, а я - такими, какими они кажутся». Его статуи отличаются пропорциями: у них очень длинные стройные ноги, тонкий изящный стан и совсем небольшая голова. Это новый пластический идеал красоты Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима: Пер. с пол. - М.: Высшая шк., 1990. с. 141.

Новыми в этот период стали не только пропорции фигур, но прежде всего невиданная свобода в изображении объемов человеческого тела. Лишь теперь произведения скульптуры становились трехмерными, пластически совершенными.

Греческие мастера классического времени научились передавать в твердом материале многие оттенки человеческих состояний, их статуи полны жизни и движения.

Эллинизм считается временем кризиса скульптуры. Основной особенностью этого периода являлось смешивание архаических традиций с достижениями эллинского искусства. Причиной этому служит знакомство с иноземными культурами через расширение торговых путей и культурных связей. Произведения этого периода имели полуремесленный характер. В них наблюдается забвение первоначального традиционного типа изображений, встречаются искажения архаической школы. В это же время появляется множество реплик одного и того же сюжета разного качества исполнения.

Эллинизм вывел на передний план новые центры скульптурного творчества, такие как Пергам, Родос и Антиохию.

Искусство ваянья в этот период переживало особенно значительный расцвет. Сейчас статуи были выполнены натуралистически, подчеркивали индивидуальность изображенного лица. Скульпторы создавали статуи и рельефы людей разного возраста - от младенцев до дряхлых стариков и старух и тщательно подчеркивали этнические и этнографические черты.

Эллинские скульпторы создавали и прославляли идеал гражданина, который реалистически отражал политическое и социальное преобладание средних слоев гражданства. Эллинистические ваятели создавали статуи и статуарные группы, изображающие физические и душевные страдания, борьбу, победу и смерть. Появилось и изображение пейзажа и бытовых подробностей как фона, на котором разворачивался основной сюжет произведения.

В скульптуре этого времени можно проследить несколько школ.

В Афинах и Александрии разрабатывались сюжеты и приемы, восходящие к Праксителю, рассчитанные на вкусы обеспеченных людей, стремящихся насладиться жизнью, видящих в произведениях искусства предмет любования.

Родосская школа восходила к Лисиппу. Скульпторы изображали мощных атлетов, воинов, сцены борьбы. Но теперь это не спокойный и доблестный атлет - гражданин классического времени, а правитель с властным, надменным взглядом, выдающим огромную силу воли. Этой школе принадлежат знаменитый Колос Родосский длиной 31 метр и статуя доброжелательной сидящей женщины-богини Тюхе.

Восходящая к Скопасу Пергамская школа полна драматизма. Для этой школы характерен высокий накал чувств. Это видно в скульптурах умирающего галла, галла, убившего свою жену и закалывающего себя, чтобы не попасть в плен и др., в которых мы видим пафос: муки умирающих воинов, страдания покоренных варваров.

К концу эллинистического периода патетика эллинистической скульптуры стала вырождаться в чрезмерное увлечение страшными сюжетами и манерностью.

Во второй половине эллинистического периода в скульптуре усилилось стремление вернуться к идеализированным формам классики. Памятником этой школы является статуя Афродиты Милосской, которая сочетает в себе идеальность форм классики и новые достижения в постановке фигуры.

В эллинистический период скульптуры украшали частные дома, общественные здания, площади, акрополи, перекрестки, парковые зоны. Обилие статуй было характерно даже для таких маленьких городов как Терм. Но это обилие привело к массовому художественному производству. Предметом такого производства стали терракотовые статуэтки - небольшие по размерам произведения статуарного искусства, которые отливались в специально заготовленных формах. Это, как правило, изящные статуэтки бытового характера, имеющие самостоятельную художественную ценность Блаватский В. Д., Пикус Н. Н. История Древней Греции. Под ред. В. И. Авдиева и Н. Н. Пикуса. Москва - 1962 с. 485. Они изображали простых граждан и бытовые сценки, были дешевы и доступны и их очень любили простые жители эллинских городов. Одним из таких городов был город Танагра, Поэтому эти статуэтки часто называют танагрскими терракотами. Но массовое производство, в свою очередь, привело угасанию творческого начала.

Эллинистические мастера отказались от разработки образами прекрасного и доблестного, несколько идеализированного гражданина. Другим стало и отношение к богам. Теперь божество - это не спокойное, прекрасное, могущественное и доброе существо, а капризная и грозная сила.

Античная скульптура

ЭРМИТАЖ

Афродита

Афродита

Афродита (Венера Таврическая)

Описание:

Согласно «Теогонии» Гесиода, Афродита родилась около острова Кифера из семени и крови оскоплённого Кроносом Урана, которая попала в море и образовала белоснежную пену (отсюда прозвище «пенорожденная»). Ветерок принёс её на остров Кипр (или она сама приплыла туда, поскольку ей не понравилась Кифера), где её, вышедшую из морских волн, и встретили Оры.

Статуя Афродиты (Венеры Таврической) относится к III веку до н. э.,сейчас она находится в Эрмитаже и считается самой прославленной его статуей. Скульптура стала первой в России античной статуей нагой женщины. Мраморная статуя купающейся Венеры в натуральную величину (высота 167 см), выполненная по образцу Афродиты Книдской или Венеры Капитолийской. Утрачены руки статуи и фрагмент носа. До поступления в Государственный Эрмитаж она украшала сад Таврического дворца, откуда и название. В прошлом «Венера Таврическая», предназначалась для украшения парка. Однако в Россию статуя была доставлена значительно раньше, ещё при Петре I и благодаря его усилиям. Надпись, сделанная на бронзовом кольце пьедестала, напоминает о том, что Венера подарена Климентом XI Петру I (в результате обмена на мощи св. Бригитты, посланные римскому папе Петром I). Статуя была обнаружена в 1718 году во время раскопок в Риме. Неизвестный скульптор III в. до н.э. изобразил обнажённой богиню любви и красоты Венеру. Стройная фигура, округлые, плавные линии силуэта, мягко моделированные формы тела - всё говорит о здоровом и целомудренном восприятии женской красоты. Наряду со спокойной сдержанностью (поза, выражение лица), обобщённой манерой, чуждой дробности и мелкой детализации, а также рядом других черт, свойственных искусству классики (V - IV вв. до н. э.), создатель Венеры воплотил в ней своё представление о красоте, связанное с идеалами III века до н. э. (изящные пропорции - высокая талия, несколько удлинённые ноги, тонкая шея, маленькая головка, - наклон фигуры, поворот корпуса и головы).

Италия. Античная скульптура в музее Ватикана.

Иосиф Бродский

Торс

Если вдруг забредаешь в каменную траву,

выглядящую в мраморе лучше, чем наяву,

иль замечаешь фавна, предавшегося возне

с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне,

можешь выпустить посох из натруженных рук:

ты в Империи, друг.

Воздух, пламень, вода, фавны, наяды, львы,

взятые из природы или из головы, -

все, что придумал Бог и продолжать устал

мозг, превращено в камень или металл.

Это - конец вещей, это - в конце пути

зеркало, чтоб войти.

Встань в свободную нишу и, закатив глаза,

смотри, как проходят века, исчезая за

углом, и как в паху прорастает мох

и на плечи ложится пыль - этот загар эпох.

Кто-то отколет руку, и голова с плеча

скатится вниз, стуча.

И останется торс, безымянная сумма мышц.

Через тысячу лет живущая в нише мышь с

ломаным когтем, не одолев гранит,

выйдя однажды вечером, пискнув, просеменит

через дорогу, чтоб не прийти в нору

в полночь. Ни поутру.

10 тайн знаменитых скульптур

Молчание великих статуй хранит множество секретов. Когда Огюста Родена спрашивали, как он создает свои статуи, скульптор повторял слова великого Микеланджело: «Я беру глыбу мрамора и отсекаю от нее все лишнее». Наверное, поэтому скульптура настоящего мастера всегда создает ощущение чуда: кажется, что увидеть красоту, которая прячется в куске камня, способен только гений.

Мы уверены, что практически в каждом значимом произведении искусства есть загадка, «двойное дно» или тайная история, которую хочется раскрыть. Сегодня мы поделимся несколькими из них.

1. Рогатый Моисей

Микеланджело Буанаротти, «Моисей», 1513-1515 г.

Микеланджело изобразил на своей скульптуре Моисея с рогами. Многие историки искусства объясняют это неправильным толкованием Библии. В Книге Исхода говорится, что когда Моисей спустился с горы Синай со скрижалями, иудеям было трудно смотреть в его лицо. В этом месте в Библии употреблено слово, которое с иврита можно перевести и как «лучи», и как «рога». Однако по контексту однозначно можно сказать, что речь идёт именно о лучах света — что лицо Моисея сияло, а не было рогато.

2. Цветная Античность

«Август из Прима-Порта», античная статуя.

Долгое время считалось, что древнегреческие и древнеримские скульптуры из белого мрамора были изначально бесцветными. Однако недавние исследования учёных подтвердили гипотезу, что статуи раскрашивались в широкую гамму цветов, которые со временем исчезли под длительным воздействием света и воздуха.

3. Страдания Русалочки

Эдвард Эриксен, «Русалочка», 1913 г.

Статуя Русалочки в Копенгагене — одна из самых многострадальных в мире: именно ее больше всего любят вандалы. История ее существования была очень бурной. Ее ломали и распиливали на куски множество раз. И сейчас можно еще обнаружить едва заметные «шрамы» на шее, которые появились от необходимости заменить голову скульптуры. Русалочка была обезглавлена дважды: в 1964 и 1998 году. В 1984 году ей отпилили правую руку. 8 марта 2006 года на руку русалке был водружен фаллоимитатор, а сама горемыка была забрызгана зеленой краской. К тому же, на спине красовалась нацарапанная надпись «С 8 марта!» В 2007 году власти Копенгагена объявили, что статуя может быть перенесена дальше в гавань, чтобы избежать дальнейших случаев вандализма и для предотвращения постоянных попыток туристов взобраться на неё.

4. «Поцелуй» без поцелуя

Огюст Роден, «Поцелуй», 1882 г.

Знаменитая скульптура Огюста Родена «Поцелуй» изначально носила название «Франческа да Римини», в честь изображённой на ней знатной итальянской дамы XIII века, чьё имя обессмертила Божественная комедия Данте (Круг второй, Пятая песнь). Дама полюбила младшего брата своего мужа Джованни Малатеста, Паоло. Когда они читали историю Ланселота и Гвиневры,их обнаружил, а затем убил её муж. На скульптуре можно видеть, как Паоло держит в руке книгу. Но на самом деле любовники не касаются друг друга губами, как бы намекая на то, что они были убиты, не совершив греха.

Переименование скульптуры в более отвлечённое — Поцелуй (Le Baiser) — было сделано критиками, впервые увидевшими её в 1887 г.

5. Секрет мраморной вуали

Рафаэль Монти, «Мраморная вуаль», середина XIX в.

Когда смотришь на статуи, покрытые полупрозрачной мраморной вуалью, поневоле задумываешься о том, как такое вообще возможно сделать из камня. Все дело в особой структуре мрамора, использовавшегося для этих скульптур. Глыба, которой предстояло стать изваянием, должна была иметь два слоя — один более прозрачный, другой более плотный. Такие природные камни сложно найти, но они есть. У мастера был сюжет в голове, он знал, какую именно глыбу ищет. Он работал с ней, соблюдая текстуру нормальной поверхности, и шел по границе, разделяющей более плотную и более прозрачную часть камня. В итоге остатки этой прозрачной части «просвечивали», что и давало эффект вуали.

6. Идеальный Давид из испорченного мрамора

Микеланджело Буанаротти, «Давид», 1501-1504 г.

Знаменитая статуя Давида была сделана Микеланджело из куска белого мрамора, оставшегося от другого скульптора, Агостино ди Дуччо, который безуспешно пытался с этим куском работать, а потом бросил его.

Кстати, Давид, веками считавшийся образцом мужской красоты, не так уж и совершенен. Дело в том, что он косоглаз. К такому выводу пришел американский ученый Марк Ливой из Стэнфордского университета, обследовавший статую с помощью лазерно-компьютерной техники. «Дефект зрения» более чем пятиметровой скульптуры незаметен, поскольку она водружена на высокий пьедестал. По мнению экспертов, Микеланджело намеренно наделил свое детище этим недостатком, поскольку желал, чтобы профиль Давида выглядел идеально с любой стороны.

Смерть, вдохновившая на творчество

7. «Поцелуй смерти», 1930 г.

Самая загадочная статуя на каталонском кладбище Побленоу носит название «Поцелуй смерти». Создавший ее скульптор до сих пор остается неизвестным. Обычно авторство «Поцелуя» приписывается Жауме Барба, но есть и те, кто уверен, будто памятник изваял Жоан Фонбернат. Скульптура расположена в одном из дальних углов кладбища Побленоу. Именно она вдохновила кинорежиссера Бергмана на создание картины «Седьмая печать» — об общении Рыцаря и Смерти.

8. Руки Венеры Милосской

Агесандр (?), «Венера Милосская», ок. 130-100 г. до н.э.

Фигура Венеры занимает почетное место в парижском Лувре. Некий греческий крестьянин нашел ее в 1820 году на острове Милос. На момент обнаружения фигура была разломана на два больших фрагмента. В левой руке богиня держала яблоко, а правой придерживала падающее одеяние. Осознав историческую значимость этой древней скульптуры, офицеры французского военного флота распорядились увезти мраморное изваяние с острова. Когда Венеру тащили по скалам к ожидающему кораблю, между носильщиками произошла драка, и обе руки откололись. Усталые матросы наотрез отказались вернуться и поискать оставшиеся части.

9. Прекрасное несовершенство Ники Самофракийской

«Ника Самофракийская», II в. до н.э.

Статую Ники нашел на острове Самофракия в 1863 году Шарль Шампуазо, французский консул и археолог. Высеченная из золотистого парийского мрамора статуя на острове венчала алтарь морских божеств. Исследователи считают, что неизвестный скульптор создал Нику во II веке до нашей эры в знак греческих морских побед. Руки и голова богини безвозвратно утрачены. Неоднократно предпринимались и попытки восстановить изначальное положение рук богини. Предполагают, что правая рука, поднятая вверх, держала кубок, венок или горн. Интересно, что многократные попытки восстановить руки статуи оказались безуспешны — все они портили шедевр. Эти неудачи заставляют признать: Ника прекрасна именно такой, совершенна в своем несовершенстве.

10. Мистический Медный всадник

Этьен Фальконе, Памятник Петру I, 1768-1770 г.

Медный всадник — памятник, окруженный мистическими и потусторонними историями. Одна из легенд, связанных с ним, гласит, что во время Отечественной войны 1812 года Александр I приказал вывезти из города особо ценные произведения искусства, в том числе и памятник Петру I. В это время некий майор Батурин добился свидания с личным другом царя князем Голицыным и передал ему, что его, Батурина, преследует один и тот же сон. Он видит себя на Сенатской площади. Лик Петра поворачивается. Всадник съезжает со своей скалы и направляется по петербургским улицам к Каменному острову, где жил тогда Александр I. Всадник въезжает во двор Каменоостровского дворца, из которого выходит к нему навстречу государь. «Молодой человек, до чего ты довел мою Россию, — говорит ему Петр Великий, — но покуда я на месте, моему городу нечего опасаться!». Затем всадник поворачивает назад, и снова раздается «тяжело-звонкое скаканье». Пораженный рассказом Батурина, князь Голицын передал сновидение государю. В результате Александр I отменил свое решение об эвакуации памятника. Памятник остался на месте.

*****

Греция и искусство - понятия нерасторжимые. В многочисленных археологических музеях можно увидеть античные скульптуры и бронзовые статуи, многие из которых были подняты со дна Эгейского моря. В местных краеведческих музеях выставлены ремесленные и текстильные изделия, а лучшие афинские музеи не уступают художественным галереям в других странах Европы.

Афины, Археологический музей Пирея.

Происхождение:Статуя была обнаружена в числе других в 1959 г. в Пирее, на пересечении улиц Георгиу и Филона в кладовой комнате неподалеку от античной гавани. Скульптура была укрыта в этом помещении от войск Суллы в 86 г. до н. э.

Описание:Бронзовая статуя Артемиды

Этот тип мощной женской фигуры первоначально определяли как поэтессу или музу из скульптурных композиций Силаниона. Данная статуя идентифицируется как изображение Артемиды по наличию перевязи для колчана на спине, а также по расположению пальцев руки, в которой находился лук. Эту работу клиссицизирующего стиля приписывают Эвфранору на основании ее сходства с Аполлоном Патросом на Агоре.