Генерал-фельдмаршалы России. Портреты высших чинов Российской империи. Генерал-фельдмаршалы

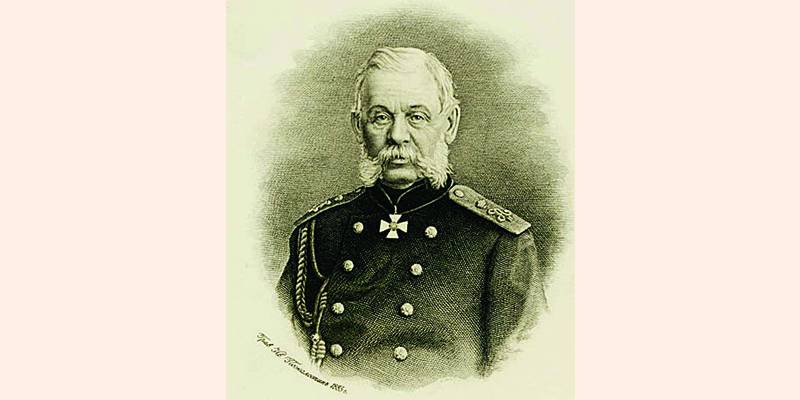

) поставила вопрос о восстановлении утерянной могилы Дмитрия Алексеевича Милютина - великого военного реформатора, похороненного в 1912 году на Новодевичьем кладбище в Москве. Серию публикаций на эту тему в "Родине" и "Российской газете" заметил и поддержал министр культуры Владимир Мединский. А Российское военно-историческое общество перевело вопрос в практическую плоскость, заказав надгробия Дмитрию Милютину и его жене - они прожили вместе 69 лет и умерли почти в один день...

Минувшим летом на Новодевичьем кладбище состоялась торжественная траурная церемония. Кадрами о ней Элла Аграновская завершила документальный фильм "Последний генерал-фельдмаршал", премьера которого состоялась в петербургском доме на Садовой, 4, где жил вплоть до своей отставки военный министр.

Спасибо журналу "Родина", без которого не случилось бы ни возвращения Дмитрия Алексеевича в нашу память, ни этого фильма, - сказала Элла Аграновская на презентации картины.

А московская премьера "Последнего генерал-фельдмаршала" состоится на очередном заседании Исторического клуба "Родины" (фоторепортаж с первого заседания Клуба смотрите в мартовском номере и ).

Дипломная работа

Очередной диплом "Лидер подписки" вручен нашей редакции за победу во Всероссийском конкурсе Ассоциации распространителей печатной продукции. "Родина" лидирует уже четвертое полугодие!

В Президентской библиотеке состоялась видеолекция шеф-редактора журнала "Родина" Игоря Коца и его заместителя, доктора философских наук, историка Семена Экштута о событиях февральской революции. Примечательно, что лекция транслировалась на шесть регионов России. Ее слушателями стали курсанты и преподаватели университета МВД, пользователи библиотек Амурской, Томской, Челябинской областей, а также студенты Удмуртского и Южного федерального университетов (Ростов-на Дону). В этих учреждениях, как и во всех 85 регионах России, есть пункты доступа к Президентской библиотеке.

Журнал "Родина" в таком широком формате презентовал себя впервые.

Игорь Коц представил слушателям последний номер. Он целиком посвящен Февральской революции 1917 года. Один из центральных материалов журнала - беседа с Натальей Дмитриевной Солженицыной. Вдова писателя подробно рассказывает, как Александр Исаевич работал над статьей "Размышления над февральской революцией", как Солженицын пришел к переосмыслению причин и итогов февраля.

Очерк Льва Аннинского посвящен первым жертвам "бескровной" февральской революции, в число которых попал командир легендарной "Авроры" Михаил Никольский. Отдельная статья рассказывает о том, что писали газеты России в феврале 1917 года, как по-разному столичная и провинциальная пресса освещали революционные события.

Семен Экштут в своей лекции "Николай и Александра" представил собственный взгляд на причины февральской революции. По его мнению, ее истоки берут начало задолго до 1917 года, еще в семидесятых годах XIX века. В частности, одной из "точек невозврата" стал декрет о "кухаркиных детях", перекрывший многим талантливым людям возможности воспользоваться социальным лифтом. Через 30 лет это отозвалось революционным брожением. Династический кризис, о котором было не принято говорить в советской истории, личные характерологические особенности императора Николая II, в частности, большая любовь, связывающая его с супругой, нацеленность на приоритет частной жизни тоже послужили причиной, подготовившей отречение царя от престола и последовавших за этим событий.

Последний номер журнала целиком посвящен Февральской революции 1917 года

В заключении встречи всем присутствующим подарили свежий номер "Родины". Редакторат пообещал, что такие встречи, представляющие каждый вновь изданный номер журнала, станут в Президентской библиотеке традицией.

Генерал-фельдмаршал (нем. Feldmarschall ) – в российской армии второе по старшинству (после генералиссимуса) воинское звание (по старой терминологии – военный чин).

Заимствованное из Европы, оно введено Петром Первым в 1699 году вместо существовавшей должности Главного воеводы Большого полка (Большим полком в то время называлась армия). В Уставе воинском 1716 года говорилось: «Генерал-фельдмаршал или аншеф есть командующий главный генерал в войске. Его ордер и повеление должны все почитать, понеже вся армия и настоящее намерение от государя своего ему вручено».

В течение более 200 лет (со дня учреждения до отмены в 1917 году старой системы чинов и званий) в России было 63 генерал-фельдмаршала, в том числе два генерал-фельдмаршала-лейтенанта.

Б. П. Шереметьев (1701), А. Д. Меньшиков (1709), П. С. Салтыков (1759), П. А. Румянцев (1770), А. В. Суворов (1759), М. И. Голенищев-Кутузов (1812), М. Б. Барклай-де-Толли (1814), И. И. Дибич (1829), И. Ф. Паскевич (1929), М. С. Воронцов (1856), А. И. Барятинский (1859), великие князья Николай Николаевич и Михаил Николаевич (1878) получили звание за выдающиеся победы в войнах.

Другие генерал-фельдмаршалы удостоены этого чина за неоднократное поражение неприятеля, мужество, а также из уважения к приобретённой ими славе в Европе: , например: А. И. Репнин (1724), М. М. Голицын (1725), Я. В. Брюс (1726), Миних (1732), Ласси (1736), А. М. Голицын (1769), Г. А. Потёмкин (1784), Н. В. Репнин (1796), М. Ф. Каменский (1797), А. А. Прозоровский (1807), И. В. Гудович (1807), П. Х. Витгенштейн (1826), Ф. В. Сакен (1826), Ф. Ф. Берг (1865), И. В. Гурко (1894).

Звание генерал-фельдмаршала за долговоременную военную и гражданскую службу было присвоено: Ф. А. Головину (1700), В. В. Долгорукому (1728), И. Ю. Трубецкому (1728), Н. Ю. Трубецкому (1756), А. Б. Бутурлину (1756), С. Ф. Апраскину (1756), А. П. Бестужеву-Рюмину (1762), З. Г. Чернышёву (1773), Н. И. Салтыкову (1796), И. К. Эльмпу (1797), В. П. Мусину-Пушкину (1797), П. М. Волконскому (1850), Д. А. Милютину (1898).

Надо заметить, что А. П. Бестужев-Рюмин, имевший высший гражданский чин канцлера и даже не числившийся в военных списках, был возведён в генерал-фельдмаршалы императрицей Екатериной Второй, Н. Ю. Трубецкой известен был больше как генерал-прокурор, чем полководец, а И. Г. Чернышёв, не служивший в сухопутных войсках, возведён Павлом Первым в достоинство генерал-фельдмаршала по флоту «с тем, однако ж, чтобы он не был генерал-адмиралом».

Почётного звания генерал-фельдмаршала были удостоены по причине высокого происхождения принц Гессен-Гомбргский, герцог Карл-Людвиг Голштейн-Бекский (только именовался российским генерал-фельдмаршалом, никогда не состоял на российской службе), принц Пётр Голштейн-Бекский, герцог Георг-Людвиг Голштейн-Шлезвигский (дядя императора Петра Третьего), ландграф Гессен-Дармштадский (отец великой княгини Натальи Алексеевны, первой супруги Павла Первого), эрц-герцог Альбрехт Австрийский, кронпринц Германии Фридрих-Вильгельм.

Некоторые генерал-фельдмаршалы, получившие это звание благодаря придворным связям, были просто баловнями судьбы. Это Я. Сапега (1726), К. Г. Разумовский (1750), А. Г. Разумовский (1756), А. И. и П. И. Шуваловы (1761).

Среди генерал-фельдмаршалов были также: герцог Кроа , печально прославившийся в битве под Нарвой (он находился на российской службе всего 2,5 месяца); герцог Брольо (переименован в генерал-фельдмаршалы Павлом Первым из маршала Франции), как и Кроа, он очень недолго оставался на российской службе. Не состояли на действительной российской службе, но были пожалованы званием генерал-фельдмаршала в знак признания их европейской известности и громкой боевой славы иностранцы – герцог Веллингтон, Радецкий и Мольтке . Двое иностранцев – Огильвий и Гольц – были приняты на российскую службу Петром Первым генерал-фельдмаршалами-лейтенантами, но с предоставлением им первенства над полными генералами.

Звание генерал-фельдмаршал носил король Черногорский Николай Первый.

Интересно сколько каждый из российских императоров присваивал звание генерал-фельдмаршал? По очень приблизительным подсчётам получается такая картина:

Петр Первый – 8 раз; Екатерина Первая – 2; Петр Второй – 2; Анна Иоанновна – 3; Елизавета Петровна – 8; Петр Третий – 1; Екатерина Вторая – 7; Павел Первый – 5; Александр Первый – 7; Николай Первый – 5; Александр Второй – 5; Александр Третий – 1; Николай Второй –2.

Бантыш-Каменский Д. Н. «Биографии российских генералиссимусов и генерал-фельдмаршалов. Репринт. Изд. 1840 года, М., 1991.

В канун военной реформы в российском журнале «Независимое военное обозрение» была опубликована статья под названием «Реформы Милютина сгубили армию». Военные эксперты сделали заключение: «Милютинская военная система изначально несла в себе угрозу качеству армии, ее боевым свойствам. Россия до сих пор, по сути, использует эту систему полуторавековой давности, изжившую себя и тормозящую военное развитие страны. Надо твердо встать на путь, указанный нашей историей, Петром Великим, Суворовым, многими русскими военными классиками». Чем же генерал-фельдмаршал так прогневал нынешних российских стратегов?

Герой Кавказской войны

Сейчас критики реформ Милютина любят ссылаться на мнение дореволюционного историка Керсновского о том, что генерал-фельдмаршал, «имея военный ум, не имел военной души, военного сердца, строевой жилки». Но так ли это?

Дмитрий Алексеевич Милютин родился в 1816 году в Москве в небогатой дворянской семье. В 1833 году он с отличием окончил пансион при Московском университете и был зачислен фейерверкером (унтер-офицером) в артиллерийскую гвардейскую бригаду. Через шесть месяцев он получил первый офицерский чин и благодаря блестяще сданному экзамену был принят в Императорскую военную академию. Окончив ее с малой серебряной медалью, Милютин был произведен в поручики и как особо одаренный офицер причислен к генеральному штабу.

В 1839 году Милютин был направлен на Кавказ, где в это время русские войска вели борьбу с горскими племенами, объединившимися под властью имама Шамиля. За участие в боевых действиях он был награжден орденами св. Станислава 3-й степени и св. Владимира 4-й степени. В одном из боев он был тяжело ранен. В 1845 году Милютин был назначен на должность профессора императорской военной академии. В октябре 1856 года он возглавил главный штаб Кавказской армии. Через три года война на Кавказе была победоносно завершена, однако генерал Милютин записал в своем дневнике: «Если война делается народною, никакие условия материальные, никакие армии и победы не могут одолеть великой силы нравственной и материальной целого народа».

После поражения в Крымской войне (генерал в этот период обеспечивал оборону Петербурга) военное ведомство приступило к реформам. Но из всех задуманных преобразований, по замечанию современника, «вышло только одно: уничтожение прежнего, хоть какого-то порядка». С полной отдачей сил военное министерство занималось лишь бесконечными изменениями армейской формы. В Петербурге, как воспоминали очевидцы, «не было двух офицеров одного и того же полка, одинаково одетых: один уже в новой форме, другой не успел ее себе сшить, третий уже в самой новейшей». Все изменилось в ноябре 1861 года, когда император Александр II назначил военным министром Дмитрия Милютина.

Каторга под видом армии

Новый министр начал с того, что сократил численность сотрудников своего министерства на тысячу человек, чем приобрел много врагов, ведь в столице служили в основном выходцы из родовитых и влиятельных дворянских семей. Но это было ничто по сравнению с тем, что Милютин сделал вслед за этим. В те времена в соответствии с «Жалованной грамотой дворянству», утвержденной Екатериной II, офицером мог стать только дворянин. Крайне обеспокоенный тем, что многие недоросли из дворян, производившиеся в офицеры, едва умели писать и считать, Милютин добился того, чтобы офицерское звание присваивалось по образованию, а не по происхождению. «В сей день 3 января 1874 года, - меланхолично отметил князь Мещерский, - было уничтожено одно из главных прав русского дворянства». Милютину это даром не прошло. В своем дневнике он жаловался на то, что ему «случается получать безымянные письма, наполненные самыми грубыми, площадными ругательствами, будто бы за расстройство армии».

Между прочим, дворяне, которые некогда получили этот статус и свои имения при условии, что они будут по первому зову князя являться в войска «конно, людно и оружно», уже в петровские времена всячески избегали участия в боевых действиях. Оттого-то Петру I и пришлось в 1705 году утвердить указ, согласно которому дворянская система пополнения армии и флота заменялась рекрутской. Иными словами, российское дворянство без зазрения совести отправляло служить в армию вместо себя своих крепостных крестьян, причем срок службы рекрутов до 1793 года был пожизненным. Тем не менее свои имения и привилегии дворяне сохранили, а солдаты, как бы героически они ни сражались, не могли претендовать на офицерское звание, не говоря уже о дворянстве.

Ко времени Крымской войны численность российской армии составляла 1,4 млн. штыков, но Милютин в своем докладе императору назвал эту армию «силой мнимой, существующей только по штатным положениям», так как полевую службу могли нести не более 500 тысяч солдат. Жестокость и воровство российских дворян-офицеров достигло таких размеров, что с 1825 по 1851 год в армии от шпицрутенов, голода и болезней умерло свыше миллиона рекрутов. Солдат того времени представлял собой совершенно бесправное, полуголодное, затурканное, замученное муштрой, дрожащее от страха существо, неспособное не то что воевать, а даже сбежать из николаевской армии, которая немногим отличалась от каторги.

«Приходится отвечать молчанием»

Дмитрий Милютин положил этому конец, создав призывную армию. 1 января 1874 года в Российской империи была впервые введена всесословная воинская повинность. Вообще-то, этот принцип комплектования армии был известен с давних времен - еще в Древней Греции права гражданина получал только тот, кто прошел военную подготовку. Логика была простая: если неспособен с оружием в руках защитить свое имущество, то не вправе его иметь.

По указу императора Александра II воинскую повинность должны были отбывать все мужчины Российской империи, достигшие 21 года. Срок службы в сухопутных войсках составлял 6 лет, а на флоте 7. Тем, кто учился в учебных заведениях, предоставлялась отсрочка. «Военная повинность, - считал Милюков, - не только не должна вредить развитию просвещения в нашем Отечестве, а, напротив, насколько возможно, способствовать его распространению». Поэтому призывник, не имевший начального образования, служил полный срок, а тот, кто представлял свидетельство о высшем образовании, 6 месяцев. Более того, если солдат до истечения положенного срока успешно сдавал экзамен по военной подготовке, его зачисляли в запас и отпускали на все четыре стороны.

Численность российской армии была сокращена почти вдвое, по поводу чего в ту пору было много шума. Милютин писал в дневнике: «Досадно, что на все превратные толки, злые клеветы и ругательства приходится отвечать молчанием. Не публиковать же нашего плана мобилизации, цифры наших сил, наших запасов». Кстати, многие и поныне считают, что кадровая армия обязана в ходе войны одержать победу над противником. Это не так - после начала агрессии она должна лечь костьми, но выполнить основную задачу - выиграть время для мобилизации и развертывания призывной армии. Самый наглядный пример - лето 1941 года, когда кадровый состав Красной армии был разгромлен, но свою задачу выполнил.

Однако основная заслуга Дмитрия Алексеевича Милютина была даже не в том, что он создал армию на основе всесословной воинской повинности. Еще в 1839 году в журнале «Отечественные записки» он опубликовал статью «Суворов - как полководец». Между прочим, к тому времени генералиссимус был почти забыт. Милютина интересовал вопрос: почему рекрутская армия Суворова не знала поражений, а аналогичную армию Николая I в Крымской войне англичане и французы били почем зря? Да, конечно, в николаевской армии солдат для обучения стрельбе получал 3 патрона в год, но и Суворов убеждал своих чудо-богатырей в том, что «пуля - дура, штык - молодец», не от хорошей жизни. Может быть, Суворов ставил противника в тупик неожиданными маневрами? Однако другие полководцы старались действовать точно так же, но из этого ничего не получалось. А кстати, в походах Суворову готовили отдельно? Нет, он ел из солдатского котла, и потому его чудо-богатыри всегда были накормлены, а интенданты не воровали. К солдатам он относился с уважением, и они отвечали ему тем же. Не в этом ли секрет великого полководца?

«Мы оказались стадом баранов»

Дмитрию Милютину следовало бы поставить памятник хотя бы за то, что он запретил телесные наказания в царской армии, установив порядок наложения дисциплинарных взысканий. Подумать только, дворянину-офицеру нельзя было заставить солдата упасть-отжаться, не говоря уже о том, чтобы дать ему в морду. А например, командир полка не мог безнаказанно нахамить младшему офицеру, потому что военный министр учредил офицерский суд чести.

Сам Дмитрий Алексеевич относился к людям независимо от того, к какому сословию они принадлежали. Получив в наследство деревню с 26-ю душами, он передал ее в министерство государственных имуществ и облегченно вздохнул: «Я перестал быть помещиком, душевладельцем, и совесть моя успокоилась». В 1878 году за проведение военных реформ Милютин был возведен в графское достоинство, но морщился, когда к нему обращались «ваше сиятельство».

Сопротивление реформам Милютина было ожесточенным, и ему пришлось приложить все силы, чтобы их осуществить. Морской министр Краббе рассказывал, как проходило заседание государственного совета по обсуждению закона о воинской повинности: «Сегодня Дмитрий Алексеевич был неузнаваем. Он не ожидал нападений, а сам бросался на противника, да так, что вчуже было жутко. Зубами в глотку и через хребет. Совсем лев. Наши старички разъехались перепуганными».

Лишь победа в Балканской войне 1877 - 1878 годов, когда царская армия разгромила армию Оттоманской империи, вынудила критиков Милютина замолчать. Сам он безвылазно был на фронте и, замечая перемены в войсках, радовался: «Вот он, новый солдат. Старый без офицеров умирал бы, а эти сами знают, куда им броситься. У этих почин. Ведь это - душа нашего нового солдата».

После восшествия на престол Александра III началось движение вспять, в том числе были введены ограничения на доступ «кухаркиных детей» к среднему и высшему образованию. Видя, как в армии восстанавливаются прежние порядки, Милютин в мае 1881 года подал в отставку и уехал в свое имение в Симеизе. На прощание он сказал друзьям и соратникам: «Мы оказались стадом баранов, которое бежит туда, куда бежит первый баран. Вот что грустно».

В Москву он выбрался лишь в 1898 году на церемонию открытия памятнику Александру II. Пользуясь случаем, Николай II произвел Милютина в генерал-фельдмаршалы. Скончался Дмитрий Алексеевич 25 января 1912 года, на третий день после смерти жены, с которой он прожил 70 лет. Они похоронены на Новодевичьем кладбище в Москве.

Уже во времена Петра I в русской армии было два генерал-фельдмаршала (Ф. А. Головин и де Круа , затем Ф. А. Головин и Б. П. Шереметев , затем Б. П. Шереметев и А. Д. Меншиков , в 1724 году к попавшему в опалу А. Д. Меншикову был назначен второй генерал-фельдмаршал А. И. Репнин) .

При Петре I существовал также чин генерал-фельдмаршал-лейтенант (то есть заместитель генерал-фельдмаршала, выше генерал-аншефа), оно было присвоено только двум принятым на русскую службу иностранцам: Георгу Бенедикту Огильви ( , с на саксонской службе) и Генриху Гольцу ( , в уволен со службы), впоследствии не присваивалось.

Нередко чин присваивался в виде почётной награды иностранным военачальникам, не служившим в русской армии. Среди них такие известные военачальники, как герцог Веллингтон , австрийский фельдмаршал Иоганн Йозеф Радецкий и прусский генерал-фельдмаршал Хельмут фон Мольтке Старший , а также несколько монархов и членов их семей (в Александр II пожаловал фельдмаршальские жезлы четверым Гогенцоллернам).

Из всех российских императоров лишь при Иоанне Антоновиче и при Александре III (Миротворце) фельдмаршальских чинов не присваивалось. По некоторым данным, Александр II сам неофициально носил фельдмаршальские знаки различия (без формального распоряжения о присвоении самому себе такого чина) .

К моменту отмены Табели о рангах в 1917 году в живых был только один русский генерал-фельдмаршал - Никола Петрович Негош (Николай I, король Черногории). Последний генерал-фельдмаршал русской службы Дмитрий Алексеевич Милютин умер в 1912 году .

Список российских генерал-фельдмаршалов

Список российских генерал-фельдмаршалов , возможно представлены не все имевшие данный чин:

Курьёзы

Напишите отзыв о статье "Генерал-фельдмаршал (Россия)"

Примечания

Литература

- Бантыш-Каменский, Д. Н. . - М .: Культура , 1991.

- Егоршин В. А. Фельдмаршалы и маршалы. - М .: «Патриот», 2000.

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

||||||||||||||||||||

Отрывок, характеризующий Генерал-фельдмаршал (Россия)

– Неужели? – воскликнула Анна Михайловна. – Ах, это ужасно! Страшно подумать… Это мой сын, – прибавила она, указывая на Бориса. – Он сам хотел благодарить вас.Борис еще раз учтиво поклонился.

– Верьте, князь, что сердце матери никогда не забудет того, что вы сделали для нас.

– Я рад, что мог сделать вам приятное, любезная моя Анна Михайловна, – сказал князь Василий, оправляя жабо и в жесте и голосе проявляя здесь, в Москве, перед покровительствуемою Анною Михайловной еще гораздо большую важность, чем в Петербурге, на вечере у Annette Шерер.

– Старайтесь служить хорошо и быть достойным, – прибавил он, строго обращаясь к Борису. – Я рад… Вы здесь в отпуску? – продиктовал он своим бесстрастным тоном.

– Жду приказа, ваше сиятельство, чтоб отправиться по новому назначению, – отвечал Борис, не выказывая ни досады за резкий тон князя, ни желания вступить в разговор, но так спокойно и почтительно, что князь пристально поглядел на него.

– Вы живете с матушкой?

– Я живу у графини Ростовой, – сказал Борис, опять прибавив: – ваше сиятельство.

– Это тот Илья Ростов, который женился на Nathalie Шиншиной, – сказала Анна Михайловна.

– Знаю, знаю, – сказал князь Василий своим монотонным голосом. – Je n"ai jamais pu concevoir, comment Nathalieie s"est decidee a epouser cet ours mal – leche l Un personnage completement stupide et ridicule.Et joueur a ce qu"on dit. [Я никогда не мог понять, как Натали решилась выйти замуж за этого грязного медведя. Совершенно глупая и смешная особа. К тому же игрок, говорят.]

– Mais tres brave homme, mon prince, [Но добрый человек, князь,] – заметила Анна Михайловна, трогательно улыбаясь, как будто и она знала, что граф Ростов заслуживал такого мнения, но просила пожалеть бедного старика. – Что говорят доктора? – спросила княгиня, помолчав немного и опять выражая большую печаль на своем исплаканном лице.

– Мало надежды, – сказал князь.

– А мне так хотелось еще раз поблагодарить дядю за все его благодеяния и мне и Боре. C"est son filleuil, [Это его крестник,] – прибавила она таким тоном, как будто это известие должно было крайне обрадовать князя Василия.

Князь Василий задумался и поморщился. Анна Михайловна поняла, что он боялся найти в ней соперницу по завещанию графа Безухого. Она поспешила успокоить его.

– Ежели бы не моя истинная любовь и преданность дяде, – сказала она, с особенною уверенностию и небрежностию выговаривая это слово: – я знаю его характер, благородный, прямой, но ведь одни княжны при нем…Они еще молоды… – Она наклонила голову и прибавила шопотом: – исполнил ли он последний долг, князь? Как драгоценны эти последние минуты! Ведь хуже быть не может; его необходимо приготовить ежели он так плох. Мы, женщины, князь, – она нежно улыбнулась, – всегда знаем, как говорить эти вещи. Необходимо видеть его. Как бы тяжело это ни было для меня, но я привыкла уже страдать.

Князь, видимо, понял, и понял, как и на вечере у Annette Шерер, что от Анны Михайловны трудно отделаться.

– Не было бы тяжело ему это свидание, chere Анна Михайловна, – сказал он. – Подождем до вечера, доктора обещали кризис.

– Но нельзя ждать, князь, в эти минуты. Pensez, il у va du salut de son ame… Ah! c"est terrible, les devoirs d"un chretien… [Подумайте, дело идет о спасения его души! Ах! это ужасно, долг христианина…]

Из внутренних комнат отворилась дверь, и вошла одна из княжен племянниц графа, с угрюмым и холодным лицом и поразительно несоразмерною по ногам длинною талией.

Князь Василий обернулся к ней.

– Ну, что он?

– Всё то же. И как вы хотите, этот шум… – сказала княжна, оглядывая Анну Михайловну, как незнакомую.

– Ah, chere, je ne vous reconnaissais pas, [Ах, милая, я не узнала вас,] – с счастливою улыбкой сказала Анна Михайловна, легкою иноходью подходя к племяннице графа. – Je viens d"arriver et je suis a vous pour vous aider a soigner mon oncle . J`imagine, combien vous avez souffert, [Я приехала помогать вам ходить за дядюшкой. Воображаю, как вы настрадались,] – прибавила она, с участием закатывая глаза.

Княжна ничего не ответила, даже не улыбнулась и тотчас же вышла. Анна Михайловна сняла перчатки и в завоеванной позиции расположилась на кресле, пригласив князя Василья сесть подле себя.

– Борис! – сказала она сыну и улыбнулась, – я пройду к графу, к дяде, а ты поди к Пьеру, mon ami, покаместь, да не забудь передать ему приглашение от Ростовых. Они зовут его обедать. Я думаю, он не поедет? – обратилась она к князю.

– Напротив, – сказал князь, видимо сделавшийся не в духе. – Je serais tres content si vous me debarrassez de ce jeune homme… [Я был бы очень рад, если бы вы меня избавили от этого молодого человека…] Сидит тут. Граф ни разу не спросил про него.

Он пожал плечами. Официант повел молодого человека вниз и вверх по другой лестнице к Петру Кирилловичу.

Пьер так и не успел выбрать себе карьеры в Петербурге и, действительно, был выслан в Москву за буйство. История, которую рассказывали у графа Ростова, была справедлива. Пьер участвовал в связываньи квартального с медведем. Он приехал несколько дней тому назад и остановился, как всегда, в доме своего отца. Хотя он и предполагал, что история его уже известна в Москве, и что дамы, окружающие его отца, всегда недоброжелательные к нему, воспользуются этим случаем, чтобы раздражить графа, он всё таки в день приезда пошел на половину отца. Войдя в гостиную, обычное местопребывание княжен, он поздоровался с дамами, сидевшими за пяльцами и за книгой, которую вслух читала одна из них. Их было три. Старшая, чистоплотная, с длинною талией, строгая девица, та самая, которая выходила к Анне Михайловне, читала; младшие, обе румяные и хорошенькие, отличавшиеся друг от друга только тем, что у одной была родинка над губой, очень красившая ее, шили в пяльцах. Пьер был встречен как мертвец или зачумленный. Старшая княжна прервала чтение и молча посмотрела на него испуганными глазами; младшая, без родинки, приняла точно такое же выражение; самая меньшая, с родинкой, веселого и смешливого характера, нагнулась к пяльцам, чтобы скрыть улыбку, вызванную, вероятно, предстоящею сценой, забавность которой она предвидела. Она притянула вниз шерстинку и нагнулась, будто разбирая узоры и едва удерживаясь от смеха.

– Bonjour, ma cousine, – сказал Пьер. – Vous ne me гесоnnaissez pas? [Здравствуйте, кузина. Вы меня не узнаете?]

– Я слишком хорошо вас узнаю, слишком хорошо.

– Как здоровье графа? Могу я видеть его? – спросил Пьер неловко, как всегда, но не смущаясь.

– Граф страдает и физически и нравственно, и, кажется, вы позаботились о том, чтобы причинить ему побольше нравственных страданий.

– Могу я видеть графа? – повторил Пьер.

– Гм!.. Ежели вы хотите убить его, совсем убить, то можете видеть. Ольга, поди посмотри, готов ли бульон для дяденьки, скоро время, – прибавила она, показывая этим Пьеру, что они заняты и заняты успокоиваньем его отца, тогда как он, очевидно, занят только расстроиванием.

Ольга вышла. Пьер постоял, посмотрел на сестер и, поклонившись, сказал:

– Так я пойду к себе. Когда можно будет, вы мне скажите.

Он вышел, и звонкий, но негромкий смех сестры с родинкой послышался за ним.

На другой день приехал князь Василий и поместился в доме графа. Он призвал к себе Пьера и сказал ему:

– Mon cher, si vous vous conduisez ici, comme a Petersbourg, vous finirez tres mal; c"est tout ce que je vous dis. [Мой милый, если вы будете вести себя здесь, как в Петербурге, вы кончите очень дурно; больше мне нечего вам сказать.] Граф очень, очень болен: тебе совсем не надо его видеть.

С тех пор Пьера не тревожили, и он целый день проводил один наверху, в своей комнате.

В то время как Борис вошел к нему, Пьер ходил по своей комнате, изредка останавливаясь в углах, делая угрожающие жесты к стене, как будто пронзая невидимого врага шпагой, и строго взглядывая сверх очков и затем вновь начиная свою прогулку, проговаривая неясные слова, пожимая плечами и разводя руками.

– L"Angleterre a vecu, [Англии конец,] – проговорил он, нахмуриваясь и указывая на кого то пальцем. – M. Pitt comme traitre a la nation et au droit des gens est condamiene a… [Питт, как изменник нации и народному праву, приговаривается к…] – Он не успел договорить приговора Питту, воображая себя в эту минуту самим Наполеоном и вместе с своим героем уже совершив опасный переезд через Па де Кале и завоевав Лондон, – как увидал входившего к нему молодого, стройного и красивого офицера. Он остановился. Пьер оставил Бориса четырнадцатилетним мальчиком и решительно не помнил его; но, несмотря на то, с свойственною ему быстрою и радушною манерой взял его за руку и дружелюбно улыбнулся.

– Вы меня помните? – спокойно, с приятной улыбкой сказал Борис. – Я с матушкой приехал к графу, но он, кажется, не совсем здоров.

– Да, кажется, нездоров. Его всё тревожат, – отвечал Пьер, стараясь вспомнить, кто этот молодой человек.

Борис чувствовал, что Пьер не узнает его, но не считал нужным называть себя и, не испытывая ни малейшего смущения, смотрел ему прямо в глаза.

– Граф Ростов просил вас нынче приехать к нему обедать, – сказал он после довольно долгого и неловкого для Пьера молчания.

– А! Граф Ростов! – радостно заговорил Пьер. – Так вы его сын, Илья. Я, можете себе представить, в первую минуту не узнал вас. Помните, как мы на Воробьевы горы ездили c m me Jacquot… [мадам Жако…] давно.

– Вы ошибаетесь, – неторопливо, с смелою и несколько насмешливою улыбкой проговорил Борис. – Я Борис, сын княгини Анны Михайловны Друбецкой. Ростова отца зовут Ильей, а сына – Николаем. И я m me Jacquot никакой не знал.

Пьер замахал руками и головой, как будто комары или пчелы напали на него.

– Ах, ну что это! я всё спутал. В Москве столько родных! Вы Борис…да. Ну вот мы с вами и договорились. Ну, что вы думаете о булонской экспедиции? Ведь англичанам плохо придется, ежели только Наполеон переправится через канал? Я думаю, что экспедиция очень возможна. Вилльнев бы не оплошал!

Борис ничего не знал о булонской экспедиции, он не читал газет и о Вилльневе в первый раз слышал.

– Мы здесь в Москве больше заняты обедами и сплетнями, чем политикой, – сказал он своим спокойным, насмешливым тоном. – Я ничего про это не знаю и не думаю. Москва занята сплетнями больше всего, – продолжал он. – Теперь говорят про вас и про графа.

Пьер улыбнулся своей доброю улыбкой, как будто боясь за своего собеседника, как бы он не сказал чего нибудь такого, в чем стал бы раскаиваться. Но Борис говорил отчетливо, ясно и сухо, прямо глядя в глаза Пьеру.

– Москве больше делать нечего, как сплетничать, – продолжал он. – Все заняты тем, кому оставит граф свое состояние, хотя, может быть, он переживет всех нас, чего я от души желаю…

– Да, это всё очень тяжело, – подхватил Пьер, – очень тяжело. – Пьер всё боялся, что этот офицер нечаянно вдастся в неловкий для самого себя разговор.

– А вам должно казаться, – говорил Борис, слегка краснея, но не изменяя голоса и позы, – вам должно казаться, что все заняты только тем, чтобы получить что нибудь от богача.

«Так и есть», подумал Пьер.

– А я именно хочу сказать вам, чтоб избежать недоразумений, что вы очень ошибетесь, ежели причтете меня и мою мать к числу этих людей. Мы очень бедны, но я, по крайней мере, за себя говорю: именно потому, что отец ваш богат, я не считаю себя его родственником, и ни я, ни мать никогда ничего не будем просить и не примем от него.

Пьер долго не мог понять, но когда понял, вскочил с дивана, ухватил Бориса за руку снизу с свойственною ему быстротой и неловкостью и, раскрасневшись гораздо более, чем Борис, начал говорить с смешанным чувством стыда и досады.

– Вот это странно! Я разве… да и кто ж мог думать… Я очень знаю…

Но Борис опять перебил его:

– Я рад, что высказал всё. Может быть, вам неприятно, вы меня извините, – сказал он, успокоивая Пьера, вместо того чтоб быть успокоиваемым им, – но я надеюсь, что не оскорбил вас. Я имею правило говорить всё прямо… Как же мне передать? Вы приедете обедать к Ростовым?

200 лет назад родился последний генерал-фельдмаршал Российской империи Дмитрий Милютин - крупнейший реформатор русской армии.

Дмитрий Алексеевич Милютин (1816–1912)

Именно ему Россия обязана введением всеобщей воинской повинности. Для своего времени это была настоящая революция в принципах комплектования армии. До Милютина русская армия являлась сословной, её основу составляли рекруты - солдаты, набранные из мещан и крестьян по жребию. Теперь же в неё призывались все - вне зависимости от происхождения, знатности и богатства: защита Отечества становилась воистину священным долгом каждого. Впрочем, генерал-фельдмаршал прославился не только этим…

ФРАК ИЛИ МУНДИР?

Дмитрий Милютин родился 28 июня (10 июля) 1816 года в Москве. По отцовской линии он принадлежал к дворянам среднего достатка, фамилия которых вела начало от популярного сербского имени Милутин. Отец будущего фельдмаршала, Алексей Михайлович, унаследовал фабрику и имения, обременённые огромными долгами, с которыми он безуспешно пытался расплатиться всю жизнь. Мать же, Елизавета Дмитриевна, урождённая Киселёва, происходила из старого именитого дворянского рода, дядей Дмитрия Милютина был генерал от инфантерии Павел Дмитриевич Киселёв - член Государственного совета, министр государственных имуществ, а позже посол России во Франции.

Алексей Михайлович Милютин интересовался точными науками, являлся членом Московского общества испытателей природы при университете, был автором ряда книг и статей, а Елизавета Дмитриевна прекрасно знала зарубежную и русскую литературу, любила живопись и музыку. С 1829 года Дмитрий учился в Московском университетском благородном пансионе, мало чем уступавшем Царскосельскому лицею, причём плату за его обучение внёс Павел Дмитриевич Киселёв. К этому времени относятся первые научные работы будущего реформатора русской армии. Он составил «Опыт литературного словаря» и синхронические таблицы по , а в возрасте 14–15 лет написал «Руководство к съемке планов с применением математики», которое удостоилось положительных рецензий в двух солидных журналах.

В 1832 году Дмитрий Милютин окончил пансион, получив право на чин десятого класса Табели о рангах и серебряную медаль за успехи в учёбе. Перед ним встал знаковый для молодого дворянина вопрос: фрак или мундир, статская или военная стезя? В 1833 году он отправился в Петербург и по совету дяди поступил унтер-офицером в 1-ю гвардейскую артиллерийскую бригаду. Впереди его ждали 50 лет военной службы. Через полгода Милютин стал прапорщиком, но ежедневная шагистика под присмотром великих князей изнуряла и отупляла настолько, что он даже начал задумываться о смене профессии. К счастью, в 1835 году ему удалось поступить в Императорскую военную академию, которая готовила офицеров Генерального штаба и преподавателей для военно-учебных заведений.

В конце 1836 года Дмитрий Милютин был выпущен из академии с серебряной медалью (на выпускных экзаменах получил 552 балла из 560 возможных), произведён в поручики и определён в Гвардейский генеральный штаб. Но одного жалованья гвардейцу явно недоставало для достойного проживания в столице, даже если он, как это делал Дмитрий Алексеевич, и сторонился развлечений золотой офицерской молодёжи. Так что пришлось постоянно подрабатывать переводами и статьями в различных периодических изданиях.

ПРОФЕССОР ВОЕННОЙ АКАДЕМИИ

В 1839 году Милютина по его просьбе командировали на Кавказ. Служба в Отдельном Кавказском корпусе была в то время не просто необходимой военной практикой, но и значимой ступенью для успешной карьеры. Милютин разработал ряд операций против горцев, сам участвовал в походе на аул Ахульго - тогдашнюю столицу Шамиля. В этой экспедиции он был ранен, однако остался в строю.

На следующий год Милютин получил назначение на должность квартирмейстера 3-й гвардейской пехотной дивизии, а в 1843-м - обер-квартирмейстера войск Кавказской линии и Черноморья. В 1845 году по рекомендации близкого к наследнику престола князя Александра Барятинского его отозвали в распоряжение военного министра, и одновременно Милютин был избран профессором Военной академии. В характеристике, данной ему Барятинским, отмечалось, что он усерден, отличных способностей и ума, примерной нравственности, в хозяйстве бережлив.

Не бросал Милютин и научных занятий. В 1847–1848 годах вышел его двухтомный труд «Первые опыты военной статистики», а в 1852–1853 годах - профессионально выполненная «История войны России с Франциею в царствование императора Павла I в 1799 году» в пяти томах.

Последняя работа была подготовлена двумя содержательными статьями, написанными им ещё в 1840-х: «А.В. Суворов как полководец» и «Русские полководцы XVIII столетия». «История войны России с Франциею», сразу же после выхода в свет переведённая на немецкий и французский языки, принесла автору Демидовскую премию Петербургской академии наук. Вскоре после этого он был избран членом-корреспондентом академии.

В 1854 году Милютин, будучи уже генерал-майором, стал делопроизводителем Особого комитета о мерах защиты берегов Балтийского моря, который был образован под председательством наследника престола великого князя Александра Николаевича. Так служба свела будущего царя-реформатора Александра II и одного из наиболее эффективных его сподвижников по разработке преобразований…

ЗАПИСКА МИЛЮТИНА

В декабре 1855 года, когда шла столь тяжёлая для России Крымская война, военный министр Василий Долгоруков попросил Милютина составить записку о положении дел в армии. Тот выполнил поручение, особо отметив, что численность вооружённых сил Российской империи велика, но основу войск составляют необученные рекруты и ополченцы, что не хватает грамотных офицеров, отчего новые наборы делаются бессмысленными.

Проводы новобранца. Худ. И.Е. Репин. 1879

Милютин писал, что дальнейшее увеличение армии невозможно и по экономическим причинам, поскольку промышленность неспособна обеспечить её всем необходимым, а ввоз из-за границы затруднён в силу бойкота, объявленного России европейскими странами. Очевидными были проблемы, связанные с недостатком пороха, продовольствия, винтовок и артиллерийских орудий, не говоря уже о бедственном состоянии транспортных путей. Горькие выводы записки во многом повлияли на решение членов совещания и самого молодого царя Александра II начать переговоры о заключении мира (Парижский мирный договор был подписан в марте 1856 года).

В 1856-м Милютина вновь направили на Кавказ, где он занял должность начальника штаба Отдельного Кавказского корпуса (вскоре переформированного в Кавказскую армию), однако уже в 1860 году император назначил его товарищем (заместителем) военного министра. Новый руководитель военного ведомства Николай Сухозанет, видя в Милютине реального конкурента, пытался отстранить своего заместителя от значимых дел, и тогда у Дмитрия Алексеевича даже появлялись мысли о выходе в отставку для занятий исключительно преподавательской и научной деятельностью. Всё изменилось внезапно. Сухозанета отправили в Польшу, а управление министерством возложили на Милютина.

Граф Павел Дмитриевич Киселёв (1788–1872) - генерал от инфантерии, министр государственных имуществ в 1837–1856 годах, дядя Д.А. Милютина

Первые же его шаги на новом посту были встречены всеобщим одобрением: число чиновников министерства сократилось на тысячу человек, а количество исходящих бумаг - на 45%.

НА ПУТИ К НОВОЙ АРМИИ

15 января 1862 года (менее чем через два месяца после вступления в высокую должность) Милютин представил Александру II всеподданнейший доклад, который, по сути, являлся программой широких преобразований в русской армии. Доклад содержал 10 пунктов: численность войск, их комплектование, штаты и управление, строевая подготовка, личный состав войск, военно-судебная часть, провиантское снабжение, военно-врачебная часть, артиллерия, инженерные части.

Подготовка плана военной реформы потребовала от Милютина не просто напряжения сил (над докладом он работал по 16 часов в сутки), но и изрядной смелости. Министр покусился пусть на архаичную и немало скомпрометировавшую себя в Крымской войне, но всё же легендарную, овеянную героическими преданиями сословно-патриархальную армию, помнившую как «времена очаковские», так и Бородино и капитуляцию Парижа. Однако Милютин решился на этот рискованный шаг. А вернее, на целый ряд шагов, поскольку масштабная реформа вооружённых сил России под его руководством продолжалась без малого 14 лет.

Обучение рекрутов в николаевское время. Рисунок А. Васильева из книги Н. Шильдера «Император Николай I. Его жизнь и царствование»

Прежде всего он исходил из принципа наибольшего сокращения численности армии в мирное время при возможности максимального её увеличения в случае войны. Милютин прекрасно понимал, что немедленно изменить систему набора ему никто не позволит, а потому предложил довести число ежегодно набираемых рекрутов до 125 тыс. при условии увольнения солдат «в отпуск» на седьмом-восьмом году службы. В результате за семь лет численность армии снизилась на 450–500 тыс. человек, но зато образовался резерв обученного запаса в 750 тыс. человек. Нетрудно заметить, что формально это было не сокращение сроков службы, а всего лишь предоставление солдатам временного «отпуска» - обман, так сказать, для пользы дела.

ЮНКЕРА И ВОЕННЫЕ ОКРУГА

Не менее острым оказался вопрос подготовки офицерских кадров. Ещё в 1840 году Милютин писал:

«Наши офицеры образуются совершенно как попугаи. До производства их они содержатся в клетке, и беспрестанно толкуют им: «Попка, налево кругом!», и попка повторяет: «Налево кругом». Когда попка достигает до того, что твердо заучит все эти слова и притом будет уметь держаться на одной лапке… ему надевают эполеты, отворяют клетку, и он вылетает из нее с радостью, с ненавистью к своей клетке и прежним своим наставникам».

В середине 1860-х военно-учебные заведения по требованию Милютина передали в подчинение Военному министерству. Кадетские корпуса, переименованные в военные гимназии, стали средними специальными учебными заведениями. Их выпускники поступали в военные училища, подготавливавшие ежегодно около 600 офицеров. Этого оказалось явно недостаточно для пополнения командного состава армии, и было принято решение о создании юнкерских училищ, при поступлении в которые требовались знания в объёме примерно четырёх классов обычной гимназии. Такие училища выпускали ещё порядка 1500 офицеров в год. Высшее же военное образование было представлено Артиллерийской, Инженерной и Военно-юридической академиями, а также Академией Генерального штаба (ранее Императорская военная академия).

На основании нового устава о строевой пехотной службе, изданного в середине 1860-х, изменилось и обучение солдат. Милютин возродил суворовский принцип - уделять внимание лишь тому, что действительно необходимо рядовым для несения службы: физической и строевой подготовке, стрельбе и тактическим хитростям. В целях распространения грамотности среди рядового состава организовывались солдатские школы, создавались полковые и ротные библиотеки, появились и специальные периодические издания - «Солдатская беседа» и «Чтение для солдат».

Разговоры о необходимости перевооружения пехоты велись ещё с конца 1850-х. Поначалу речь шла о переделывании старых ружей на новый лад, и только через 10 лет, в конце 1860-х, было принято решение отдать предпочтение винтовке системы Бердана № 2.

Чуть раньше, по «Положению» 1864 года, Россию поделили на 15 военных округов. Управления округов (артиллерийское, инженерное, интендантское и медицинское) подчинялись, с одной стороны, начальнику округа, а с другой - соответствующим главным управлениям Военного министерства. Эта система устраняла излишнюю централизацию управления войсками, обеспечивала оперативное руководство на местах и возможность быстрой мобилизации вооружённых сил.

Следующим насущным шагом в деле реорганизации армии должно было стать введение всеобщей воинской повинности, а также усиленная подготовка офицерских кадров и повышение расходов на материальное обеспечение армии.

Однако после выстрела Дмитрия Каракозова в монарха 4 апреля 1866 года позиции консерваторов заметно укрепились. Впрочем, дело было не только в покушении на царя. Надо иметь в виду, что каждое решение о реорганизации вооружённых сил требовало целого ряда нововведений. Так, создание военных округов повлекло за собой «Положение об учреждении интендантских складов», «Положение об управлении местными войсками», «Положение об организации крепостной артиллерии», «Положение об управлении генерал-инспектора кавалерии», «Положение об организации артиллерийских парков» и т.п. И каждое такое изменение неотвратимо обостряло борьбу министра-реформатора с его противниками.

ВОЕННЫЕ МИНИСТРЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

А.А. Аракчеев

М.Б. Барклай-де-Толли

С момента создания Военного министерства Российской империи в 1802 году и вплоть до свержения самодержавия в феврале 1917 года этим ведомством руководили 19 человек, в том числе такие заметные деятели, как Алексей Аракчеев, Михаил Барклай-де-Толли и Дмитрий Милютин.

Последний дольше всех занимал пост министра - целых 20 лет, с 1861 по 1881 год. Меньше всех - с 3 января по 1 марта 1917 года - в этой должности пребывал последний военный министр царской России Михаил Беляев.

Д.А. Милютин

М.А. Беляев

БИТВА ЗА ВСЕОБЩУЮ ВОИНСКУЮ ПОВИННОСТЬ

Неудивительно, что с конца 1866 года самым популярным и обсуждаемым стал слух об отставке Милютина. Его обвиняли в разрушении армии, славной своими победами, в демократизации её порядков, что вело к падению авторитета офицеров и к анархии, и в колоссальных расходах на военное ведомство. Следует отметить, что бюджет министерства действительно только в 1863 году был превышен на 35,5 млн рублей. Однако противники Милютина предлагали урезать суммы, отпускаемые военному ведомству, настолько, что потребовалось бы сократить вооружённые силы наполовину, вообще прекратив рекрутские наборы. В ответ министр представил расчёты, из которых следовало, что Франция тратит на каждого солдата 183 рубля в год, Пруссия - 80, а Россия - 75 рублей. Иными словами, русская армия оказывалась самой дешёвой из всех армий великих держав.

Важнейшие для Милютина баталии развернулись в конце 1872 - начале 1873 года, когда проходило обсуждение проекта Устава о всеобщей воинской повинности. Во главе противников этого венца военных реформ встали фельдмаршалы Александр Барятинский и Фёдор Берг, министр народного просвещения, а с 1882 года министр внутренних дел Дмитрий Толстой, великие князья Михаил Николаевич и Николай Николаевич Старший, генералы Ростислав Фадеев и Михаил Черняев и шеф жандармов Пётр Шувалов. А за спиной у них маячила фигура посла в Петербурге недавно созданной Германской империи Генриха Рейсса, получавшего инструкции лично от канцлера Отто фон Бисмарка. Антагонисты реформ, добившись разрешения знакомиться с бумагами Военного министерства, регулярно составляли записки, полные лжи, которые немедленно появлялись в газетах.

Всесословная воинская повинность. Евреи в одном из воинских присутствий на западе России. Гравюра А. Зубчанинова с рисунка Г. Бролинга

Император в этих сражениях занимал выжидательную позицию, не решаясь принять ни одну из сторон. Он то учреждал комиссию для изыскания путей уменьшения военных расходов под председательством Барятинского и поддерживал идею замены военных округов 14 армиями, то склонялся в пользу Милютина, доказывавшего, что надо или отменить всё, что было сделано в армии в 1860-х годах, или твёрдо идти до конца. Морской министр Николай Краббе рассказывал, как проходило обсуждение вопроса о всеобщей воинской повинности в Государственном совете:

«Сегодня Дмитрий Алексеевич был неузнаваем. Он не ожидал нападений, а сам бросался на противника, да так, что вчуже было жутко… Зубами в глотку и через хребет. Совсем лев. Наши старички разъехались перепуганные».

В ХОДЕ ВОЕННЫХ РЕФОРМ УДАЛОСЬ СОЗДАТЬ СТРОЙНУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ АРМИЕЙ И ПОДГОТОВКИ ОФИЦЕРСКОГО КОРПУСА, установить новый принцип её комплектования, перевооружить пехоту и артиллерию

Наконец 1 января 1874 года Устав о всесословной воинской повинности был утверждён, а в высочайшем рескрипте на имя военного министра сказано:

«Тяжелыми трудами вашими в этом деле и просвещенным на него взглядом вы оказали государству услугу, которую я ставлю себе в особое удовольствие засвидетельствовать и за которую выражаю вам мою душевную признательность».

Таким образом, в ходе военных реформ удалось создать стройную систему управления армией и подготовки офицерского корпуса, установить новый принцип её комплектования, во многом возродить суворовские методы тактического обучения солдат и офицеров, повысить их культурный уровень, перевооружить пехоту и артиллерию.

ИСПЫТАНИЕ ВОЙНОЙ

Русско-турецкую войну 1877–1878 годов Милютин и его антагонисты встречали с совершенно противоположными чувствами. Министр волновался, поскольку реформа армии только набирала обороты и ещё многое предстояло сделать. А его оппоненты надеялись, что война вскроет несостоятельность реформы и заставит монарха прислушаться к их словам.

В целом события на Балканах подтвердили правоту Милютина: армия с честью выдержала испытание войной. Для самого же министра подлинной проверкой на прочность стала осада Плевны, а точнее, то, что произошло после третьего неудачного штурма крепости 30 августа 1877 года. Главнокомандующий Дунайской армией великий князь Николай Николаевич Старший, потрясённый неудачей, решил снять осаду с Плевны - ключевого пункта турецкой обороны в Северной Болгарии - и отвести войска за Дунай.

Представление пленного Осман-паши Александру II в Плевне. Худ. Н. Дмитриев-Оренбургский. 1887. Среди высших военных чинов России изображён министр Д.А. Милютин (крайний справа)

Милютин возражал против такого шага, объясняя, что к русской армии вскоре должно подойти подкрепление, да и положение турок в Плевне далеко не блестящее. Но на его возражения великий князь раздражённо ответил:

«Если считаете возможным, то и принимайте командование на себя, а я прошу меня уволить».

Трудно сказать, как развивались бы события дальше, если бы на театре военных действий не присутствовал Александр II. Он прислушался к доводам министра, и после осады, организованной героем Севастополя генералом Эдуардом Тотлебеном, 28 ноября 1877 года Плевна пала. Обращаясь к свите, государь тогда объявил:

«Знайте, господа, что сегодняшним днем и тем, что мы здесь, мы обязаны Дмитрию Алексеевичу: он один на военном совете после 30 августа настаивал на том, чтобы не отступать от Плевны».

Военного министра наградили орденом Святого Георгия II степени, что было случаем исключительным, поскольку тот не имел ни III, ни IV степени этого ордена. Милютина возвели в графское достоинство, но самое главное заключалось в том, что после трагического для России Берлинского конгресса он стал не просто одним из самых близких царю министров, но и фактическим главой внешнеполитического ведомства. Товарищ (заместитель) министра иностранных дел Николай Гирс отныне согласовывал с ним все принципиальные вопросы. Давний недруг нашего героя Бисмарк писал императору Германии Вильгельму I:

«Министр, который теперь имеет решающее влияние на Александра II, - это Милютин».

Император Германии даже попросил российского собрата убрать Милютина с поста военного министра. Александр ответил, что с удовольствием выполнит просьбу, но при этом назначит Дмитрия Алексеевича на должность главы МИДа. Берлин поспешил отказаться от своего предложения. В конце 1879 года Милютин принял деятельное участие в переговорах по поводу заключения «Союза трёх императоров» (Россия, Австро-Венгрия, Германия). Военный министр ратовал за активную политику Российской империи в Средней Азии, советовал переключиться с поддержки Александра Баттенберга в Болгарии, отдав предпочтение черногорцу Божидару Петровичу.

ЗАХАРОВА Л.Г. Дмитрий Алексеевич Милютин, его время и его мемуары // Милютин Д.А. Воспоминания. 1816–1843. М., 1997.

***

ПЕТЕЛИН В.В. Жизнь графа Дмитрия Милютина. М., 2011.

ПОСЛЕ РЕФОРМ

При этом в 1879 году Милютин смело утверждал: «Нельзя не признать, что все наше государственное устройство требует коренной реформы снизу доверху». Он решительно поддержал действия Михаила Лорис-Меликова (кстати, кандидатуру генерала на пост всероссийского диктатора предложил именно Милютин), предусматривавшие понижение выкупных платежей крестьян, упразднение Третьего отделения, расширение компетенции земств и городских дум, учреждение общего представительства в высших органах власти. Однако время реформ заканчивалось. 8 марта 1881 года, через неделю после убийства народовольцами императора, Милютин дал последний бой консерваторам, выступавшим против одобренного Александром II «конституционного» проекта Лорис-Меликова. И бой этот проиграл: по мнению Александра III, страна нуждалась не в реформах, а в успокоении…

«НЕЛЬЗЯ НЕ ПРИЗНАТЬ, что всё наше государственное устройство требует коренной реформы снизу доверху»

21 мая того же года Милютин вышел в отставку, отклонив предложение нового монарха стать наместником на Кавказе. В его дневнике появилась тогда такая запись:

«При настоящем ходе дел, при нынешних деятелях в высшем правительстве мое положение в Петербурге даже в качестве простого, безответного свидетеля было бы невыносимо и унизительно».

При выходе в отставку Дмитрий Алексеевич получил в дар портреты Александра II и Александра III, осыпанные бриллиантами, а в 1904 году - такие же портреты Николая I и Николая II. Милютин был награждён всеми российскими орденами, и в том числе бриллиантовыми знаками ордена Андрея Первозванного, а в 1898 году в ходе торжеств в честь открытия в Москве памятника Александру II его произвели в генерал-фельдмаршалы. Проживая в Крыму, в симеизском имении, он оставался верен давнему девизу:

«Вовсе не надо отдыхать, ничего не делая. Нужно только менять работу, и этого довольно».

В Симеизе Дмитрий Алексеевич упорядочил дневниковые записи, которые вёл с 1873 по 1899 год, написал замечательные многотомные воспоминания. Внимательно следил он и за ходом Русско-японской войны, и за событиями Первой русской революции.

Жил он долго. Судьба будто бы вознаграждала его за то, что недодала его братьям, ведь Алексей Алексеевич Милютин ушёл из жизни 10 лет от роду, Владимир - в 29, Николай - в 53 года, Борис - в 55 лет. Дмитрий Алексеевич умер в Крыму на 96-м году жизни, через три дня после смерти своей супруги. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с братом Николаем. В советские годы место погребения последнего фельдмаршала империи было утрачено…

Почти всё своё состояние Дмитрий Милютин оставил армии, богатую библиотеку передал родной Военной академии, а имение в Крыму завещал Российскому Красному Кресту.

Ctrl Enter

Заметили ошЫ бку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter